大唐故偃师令蒲州长史平真客碑文

大唐故雍州司兵参军□□□□□□□□史平公之碑?? 雍州司马□□□□ 撰序? ? 黄门侍郎监国史□□□事范□□□□□?? 著作佐郎』修国史沛国刘 允济为后铭』 平氏之先盖周武王子唐叔虞后也。虞八代孙晋穆侯之子桓叔,桓叔□韩 □□十一代韩哀侯有子曰婼,食采平邑,因以为氏□□□□□昭昭乎洎』 于汉兴,婼七世孙汉中太守戬,以良家迁右扶风,戬孙当为丞相。当子晏大司 徒历世九代至魏弋阳太守性,复自平陵迁□□□□□□□乃为燕人』。性 曾孙燕大鸿胪西阳侯柱,子七兵尚书都昌王视,视子秘书监都昌贞公儒,儒 子魏武威太守新昌襄侯济,□□□□□□□□□□讳真客,字聃襄』。侯五 代孙也。高祖延,后魏安平太守秦州刺史新昌侯曾,祖胜安州刺史侍中,襄城 贞侯祖鉴,北齐都官尚书令。□□□□□□□□考子敬北齐秘书』。郎中西 平公周司右上士随左虞侯长史摄汉中府长史道义平修文□□德令侯父 □无忝□勋君□□坤之□□□□□□□□□发青乐体疑淳』粹纨绮不 杂岐嶷多闻,四岁而孤,百行有本佥□□荐□□□□□□□□□□□□弱 冠志学□高□□□□□□□□□□□□□□□□代之资』笃志宏厚弘 济物之□从舅范阳公卢赤松有人伦鉴识君□□□曰平氏千□厚□百□ 多□业之季,丁母忧□□□□□□□□□灭□□负丧能』以孝闻贞观 初,制 求 天 下 俊 逸 之 士 □ □ □ □ □ 举 州 □ 一 □ □ 人 □ □ □ □ 荐 □ □ 王 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□州□□县』丞名以实茂才由位□ 竦□云衢敛翼天纲八俊武□迁□州安□县令化海江□界举□□仪转滑州司户 参军卓□奇姿作□入鸟□□□度□遥』观鱼斯君冉季之才,绰有馀裕耳。刺史□ 悔□□□□□□□□□长史天水□□以于识爱□并申申公茂邑倾于俊□燕燕 私室气□于□交十五』年,除齐州祝阿县令□刺史齐□毁磐石之□绝□□之 □□□□州□□□□□君内设□外屯□□□□州于行闻子弟质于境上枭其说 客沮其』凶威? ? 文皇嘉之降玺书之间赐物二百段加品□等□□祝阿□儿俗 翁昔邑代于□□美□礼间我□□□大□用能三善如蒲一爱□鲁州将襄』邑公 贺若孝义有风局仰君高额□而□曰尔□□□□□□□□为之□永徽元年□竞 书□□人□□□闭□□倾室攀辕尽空扶道挹别百里临』岐再曰二年以君声最 授雍州司兵参军□议五兵而问六□能辩□□以□□政君实□之□称其□其年 □州□□池深水□汉□□□□之闲居』者失职? ? 天子轸虑念兹意□□命君 □河堤之使以□□□之君乃□□□□□石通河道□水□□□□□□君是桢六年□□□□□偃师令君』下车布政不俣终日仰偱良之风修卓君之化可以齐家 事以躬亲□□敦本务农则兴来蒲□弘□□□□□经如□睹教□□□□□□闻 义即伏』庭无争辞德之流行如置邮传俗以□□若□□□□□□□□□□□□ 近闻事永半于古人物□□于前志矣昊天不垂□□□□□□□十九其』年八月十七日卒于官舍邑中耆老顿于□泣垄上□□□□□□□命□□□□其痛匍匐 不已□□德归朝夕聚哀终殡而□□□□□为人父母』丧亦如之者乎盛德不陨 于今称之君性□□□□□□□□于□□涕□于□□□于当仁有勇于□义取与 知庆渡过□□□□□□侈于爱人理』尚标奇词多胜会舍罿于澄海之际养迹于 曲晦之间□□□□□□其盛十□于翰名无□□□乐此天命以终庥身梁卿令潞 城公相里玄将永福』公裴玄本等相与议曰昔汉司虞何进感通于立□□□齐□ 之乎□□□□乃于□□铭曰昭哉君故仁德却尚书崔□□泫然流涕曰偃师千寻 万』丈朗然映拢若长松迥茂于层岭仪凤□□□□□□□□□□□□□才比□之能有蒲州河营君尝□苑桥与内兄北平公范阳卢矩友人□年□』博陵崔怗游 欣然曰:卫多君子,淇有绿竹。吾□□□□□□□□□□燕□□之□□来□之□武□命义□于□有子鄄城县主薄贞吉,朝散郎贞敏,』司门郎中贞昚,丹徒县丞贞范 等哀以送终,丞令□□□□□□□□思先考之灵粤以长寿二年十月十七日改窆 于卫县菀桥西北原于嗟冥冥永』安此室洎神龙纪历? ? 皇运中兴? ? 天子严 祀? ? 清庙缅怀前哲乃下 制曰中散大夫卫王府司马上柱国平元昚,父故雍州 司兵参军洛州偃师令』真客公门袭庆士林成则名教羽仪道德泉薮文史礼乐而 以润身虞慈惠和□□行□而□□州郡□□□佐之才誉重岩廊尚屈台阶之望虽 辅仁』冥昧早谢昌辰而积善洋溢垂休茂胤时光祀夏应属配天锡类之恩俾覃於 卿士哀荣之典宜旌於泉路可赠蒲州长史刻之贞石期千载□□□□』

(注:因碑文模糊,字迹不明者用□代替。经反复辨析,辅以文献,整理成文如上。)

(一)唐代平真客碑简介

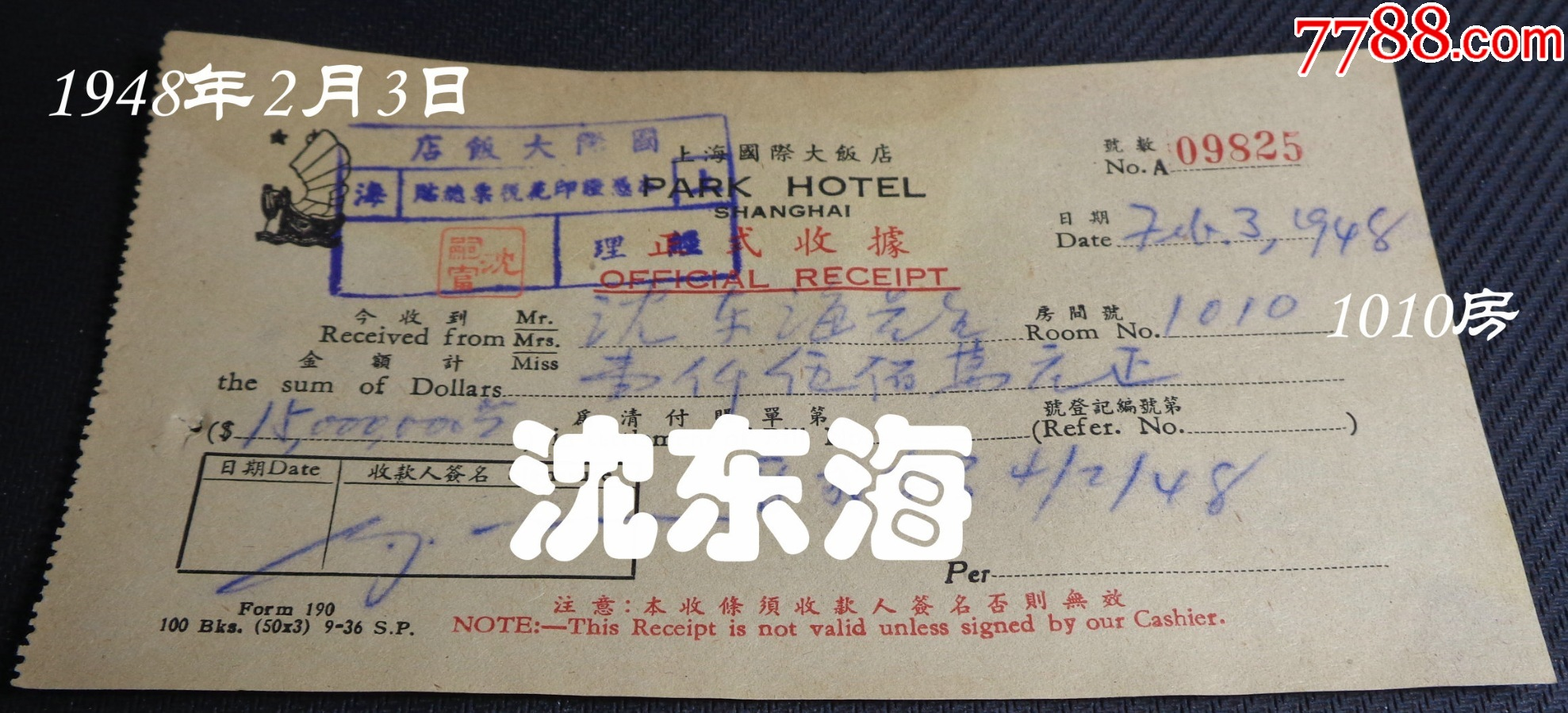

河南省鹤壁市淇滨区大赉店村东北有一方唐代墓碑, 形制巨大厚重, 碑首雕有精致的蟠龙、 佛像等 , 碑座为雕工朴拙、 庄严威仪的赑屃, 碑文记载了墓主人平真客生平、 家族传承、 为官经历、 改窆立碑 等内容。 但由于历史年代较远, 加之后来保护不善, 碑文从清朝后期已经漫漶不清。 本文查阅现存 文献史料, 并结合前人研究成果, 对碑文内容进行了还原整理, 对平真客的生平及历仕情况、 谱系与家世进行了比较清晰的梳理,对立碑时间与碑文作者进行了谨慎客观的推断,对涉及到的刘允济、卢赤松、卢世矩、裴玄本等进行了较为详细的探究,力图找出相关的历史信息。从目前研究结果看,碑文内容既可与现存史料相互印证,又可补史之阙,具有较高的历史文化价值,可以称得上是一件 集历史、书法、艺术于一身的精品。

平真客碑通高三百八十厘米,其中碑额高九十厘米,碑身高二百二十、宽一百五十、厚五十厘米,碑座高七十厘米。碑额雕刻六条蟠龙,采用了高浮雕、圆雕技法,头部均在石碑两侧下垂,小耳尖嘴,龙身肥劲,龙鳞清晰,三爪紧护碑身。石碑两侧及背阴各雕刻佛像一尊。

(二)平真客碑搬迁现址全貌

蒲州古城遗址位于山西省永济市境西南约十七公里处黄河东岸,传说中的舜都蒲板即此。引城始建于周时,以后屡有重建扩修,历为州治府治,中唐几为中都建制,为中国北方历史重镇。城周长约十公里,金元之交战争破坏严重,明清修葺颇多。一九五九年因三门峡水库建设,城内居民全部迁出,城砖剥揭几尽,但城垣土胎轮廓几乎完整保存,城内鼓楼及南、西、北门遗构清晰可见。一九八九年又从古城西门外出土唐代开元时所铸铁牛、铁人各四尊。蒲州古城遗址是国内外研究中国古城垣历史发展不可多得的实物资料。碑额篆书“大唐故偃师令蒲州长史平公之碑”。碑座为整块青石刻成的赑屃, 卧于长方形底座上。碑文二十九行,每行五十八字,共计约一千六百五十字。

(三)古代历史沿革及有关文物考证Ancient History and Antiquity Studies

河南省鹤壁市淇滨区大赉店镇,西临淇水,是 一九三二 年春发现的新石器时期文化遗址 大赉店遗址的所在地,当年著名考古学家刘燿(后改名尹达)率领王湘、吴金鼎等考古工作者曾在此进行发掘。隋唐时期,大赉店一带已经形成了颇具规模的村落,较为重要的物 质文化遗存当数位于大赉店村东北一公里的唐代墓葬群。但墓葬均早已被盗挖,除其中 一通唐代偃师令、蒲州长史平公墓碑外,其他遗迹荡然无存。大赉店村村民称这里为石碑 洼,流传有 “空有石碑洼,不见卫州城”的民谣。石碑隐没于荒草之间 ,由于缺 乏保护,碑身下沉,将近一半的碑身沉陷于土中,水浸土蚀,再加上人为损坏,碑文的大 部分剥蚀严重,漫漶不清。鹤壁新市区搬迁至此后,市第一人民医院在此地建设。二○一二年十月,该石碑被当地村民搬迁至淇滨区大赉店村龙王庙前 ,并修葺亭阁加以保护。

根据碑文记载,墓主人姓平,名真客,字聃襄。两《唐书》均无记载,但碑文中 涉及到的一些人物和地名在不同文献中有零星记载 ,现就有关问题逐一 考释。

(四)平真客生平及历仕概述

平真客出生年代碑文未明载,但据碑文记载并考以历史文献,不难推出。 《北史 ·平[1] 鉴传》记载 : 其父平子敬 “隋开皇中,为晋州行参军,为并州总管秦王所杀。 ” 《隋书》云 :隋开皇十年秦王杨俊转为并州总管。十七年七月丁亥,坐事免 [2] 。隋文帝年号开 皇(581 年 2 月—600 年 12 月)共历时十九年余,因此平子敬被杀时间应在秦王杨俊转为并州总管后不久,即开皇十年(590 年)或稍晚一些。碑文记载平真客“四岁而孤” 、 “□□□十九其年 ( 永徽六年,655 年 ) 八月十七日卒于官舍” 。 “□十九”当指平真客 去世时的年龄,因此可以断定平真客生于开皇六年 (586 年 ),逝于永徽六年 (655 年 ), 终年六十九岁。时隔三十八年后,长寿二年 (693 年 ) 十月十七日改窆于卫县菀桥西北原。卫 县,隋大业二年 (606 年 ) 改朝歌县为卫县,治卫州,唐贞观元年 (627 年 ) 卫州治移至 汲县,卫县仍属卫州,大约在今浚县卫贤镇一带。菀桥今已无存,但史料记载墓地东 南有菀水, 《太平寰宇记》记载 : “菀城……在县(指卫县)北四十里。 ” [3]《水经注》 记载 : “淇水又东出山,分为二水。水会立石堰,遏水以沃白沟。左为菀水,右则淇 水。……菀水上承淇水于元甫城西北,自石堰东、菀城西屈迳其城南(大约位于今鹤 壁市开发区大八角村附近,距离墓地所在的大赉店村东北约五公里)……菀水东南入 淇水。 ”[4] 由此推断,菀桥当为墓地东南菀水上的一座桥,或因此而名的一个地名。今 墓址东南方位不远有钜桥镇,疑为当时之“菀桥” 。 按照碑文内容,平真客出仕时间较晚。碑文中记载其历仕情况部分,已经严重损毁,文字漫漶不清,多数无法辨认。大致情况是 : 贞观初为□□丞,时年至少已经四十岁开外。 贞观十五年 (641 年 ) 除齐州祝阿县令,永徽元年 (650 年 ) 去官,永徽二年 (651 年 ) 授雍 州司兵参军,在治理河道方面做出了比较显著的政绩,永徽六年 (655 年 ) 担任偃师县令, 同年八月十七日在此任上去世。

(五)平真客的谱系与家世古代史与文物研究

碑文开篇追述了平氏之由来,认为平氏是周武王子唐叔虞的后代,比较详细地介绍 了平氏演进的过程,从叔虞到其八代孙晋穆侯,再到穆侯之子桓叔,从晋到韩,最后又 到“韩哀侯有子曰婼,食采平邑,因以为氏” (图七) 。这个演进过程,与《通志·氏族 略》记载一致 [5],与中华平氏宗亲网《平氏源流叙》叙述的情况也基本一致。碑文中还清 晰介绍了汉代以来平真客的列祖列宗,从平婼七世孙汉中太守平戬,到戬孙西汉丞相平 当、当子大司徒平晏 ; 再到平性、平燕、平视、平儒、平济 ; 最后到其高祖,后魏安平 太守平延 ; 曾祖,北 ( 齐 ) 安州刺史平胜 ; 祖,北齐都官尚书令平鉴 ; 父,北齐秘书郎中、 周司右上士、隋左虞侯长史平子敬,一脉相承。虽然此间一些字已经无法辨认,但其中 人物史书多有记载,不少事迹仍然可考。关于平戬,碑文中显示“昭昭乎洎于汉兴,婼 七世孙汉中太守戬,以良家迁右扶风。戬孙当为丞相,当子晏大司徒。历世九代,至魏 弋阳太守性,复自平陵迁□□□□□□□□□,乃为燕人。 ” 《汉书·平当传》记载 : “( 平 当 ) 祖父以訾百万,自下邑徒平陵。 ”[6] 平陵即属右扶风,平当之祖父名字平戬及其为汉 中太守, 《汉书》记载不详,此碑文可补之。平当,汉哀帝时官至御史大夫、丞相,留有 “平当辞封”的佳话,儿子平晏官至大司徒、防乡侯, “汉兴,唯韦、平父子至宰相”[7]。 平视、平儒二人可见《魏书·平恒传》 : “平恒,字继叔,燕国蓟人。祖视,父儒,并仕 慕容,为通宦。 ”[8] 平济可见《魏书·平季传》 : “祖济,武威太守。 ”[9] 平延、平胜、平鉴、 平子敬可见《北史·平鉴传》 : “平鉴,字明达,燕郡蓟人也。祖延,魏安平太守。父胜, 安州刺史。……子子敬嗣……隋开皇中,为晋州行参军”[10]。以上人物,史料记载均与 碑文所记吻合,只有平儒之父平柱及柱之曾祖平性与其官爵,史料未发现有记载,可依据《平公之碑》予以补缺。另其父平子敬《北史》只载为“晋州行参军” ,而碑文则称其 为“北齐秘书郎中、西平公、周司右上士、随 ( 今作“隋” ) 左虞侯长史、摄汉中府长史” ,古代史与文物研究二者可互补。特别是墓碑主人平真客,笔者曾查阅《偃师县志》 ,未找到偃师令平真客的 任何记载,也曾致电全国平氏宗亲联谊会,平氏族谱也没有收录平真客其人,此碑记载 当能弥补其缺憾。 按照碑文内容,平真客有四子,分别是鄄城县主簿贞吉、朝散郎贞敏、司门郎中贞 ,可能是其某一个时期用过 昚、丹徒县丞贞范。其中三子贞昚,碑文后边又称“平元昚” 的名字。平贞昚官至中散大夫、卫王府司马、上柱国,史料有记载。 《旧唐书·节愍太子 传》记载“左庶子姚珽数上疏谏诤,右庶子平贞慎 (“慎”为“昚”之正字 ) 又献《孝经 议》 、 《养德传》以讽,重俊皆优纳焉。 ”[11] 由唐代张说撰写的《常州刺史平君神道碑》[12], 碑文对其生平作了详细介绍,有关内容与《大唐故偃师令蒲州长史平氏之碑》碑文和《旧 唐书》均吻合。

(六)立碑时间与碑文作者

关于立碑时间,碑文中无记载或由于碑文漫漶无法辨认,但通过其他文献史料可以 推断大概。 《常州刺史平君神道碑》碑文记载平贞 昚“自祖考三叶,茔无碑记” ,由此可 知平真客永徽六年 (655 年 ) 去世后以及长寿二年 (693 年 ) 改窆于卫县菀桥西北原时,并 未立碑。 《常州刺史平君神道碑》碑文记载 : “( 平贞昚 ) 致仕久之,景龙中复起左谕德兼 荣文馆学士。……又摄詹事东都留守,拜常州刺史,居岁馀,优诏致仕。享年八十,先 天元年仲冬,薨于河南之正平里第。……初公侍祠清庙,有髦士之宜,而先考偃师赠蒲 州长史。自祖考三叶,茔无碑记,公咨诸通儒,而追建铭碣,幽赵之士,以为美谈。 ”晚 清河北道尹范寿铭所著《循园金石跋尾》据此推断, “贞 昚以先天元年卒,年八十有奇, 则为父立碑,时已八十矣。 ”[13] 金石学家顾燮光编辑的《河朔新碑目》记载 : “年月泐, 考为平真客其子贞 昚 为立碑,当在先天元年间。 ”[14] 可以确定墓碑立于唐玄宗先天元年 (712 年) 。 关于碑文作者,碑文的第一、第二行交待得很具体,应当有三个人。但除“著作佐郎 修国史沛国刘允济为后铭”清晰外,不少文字模糊难辨,依稀可见“雍州司马□□□□撰 序 黄门侍郎监国史□□□事范□□□□□” 。撰序之人为雍州司马,因没发现足够准确可靠的文献资料,人名已不可考。而此中出现的担任“黄门侍郎”一职之人,亦当承担了 碑文中某一部分内容的撰写。经查阅史料, 《全唐文》收录有张说撰写的《平偃师碑尾》 , 全文如下 :

粤以长寿二年十月十七日,改窆于卫县苑楼之西北原。夫令德所庥,馀庆 末也。神龙纪历,皇运中兴,天子严祀清庙,缅怀前哲,乃下制曰:“朝议大夫守卫王府司马上柱国平元昚父故偃师令某,公门袭庆,士林成则,名教羽 仪,道德泉薮。辅仁冥昧,早谢昌辰,积善洋溢,垂休茂允。时光祀夏,应属 配天,锡类之恩,俾覃于卿士;哀荣之典,宜旌于泉路。可赠蒲州长史。”君 子谓:成其子而植乎身,义方也;爱其臣而及其祖,孝理也。孝以行惠,惠以察忠;义以立慈,慈以昭顺:君臣父子,于是形焉。

此碑尾与《大唐故偃师令蒲州长史平公之碑》碑文末尾比较,二者几乎一致。由此 可知,张说曾专门为平贞昚之父平真客撰写碑尾。但二者也存在不一致之处 : 第一, 《平 公之碑》碑文“道德泉薮”和“辅仁冥昧”之间有“□□行□而□□州郡□□□佐之才 誉重岩廊尚屈台阶之望虽”二十六字,而《平偃师碑尾》没有。第二, 《平公之碑》碑文言“改 窆于卫县菀桥西北原” ,而《平偃师碑尾》言“改窆于卫县苑楼之西北原” 。第三, 《平公 之碑》碑文“改窆于卫县菀桥西北原”后有“于嗟冥冥永安此室洎”九字, 《平偃师碑尾》 “改窆于卫县苑楼之西北原”后有“夫令德所庥,馀庆末也”九字,均为对方所没有。第 四, 《平偃师碑尾》最后有“君子谓 : 成其子而植乎身,义方也 ; 爱其臣而及其祖,孝理 也。孝以行惠,惠以察忠 ; 义以立慈,慈以昭顺 : 君臣父子,于是形焉”四十七字,而《平 公之碑》碑文末尾则是“刻之贞石期千载□□□□”十一字。二者的不一致,可能是在流 传过程中的传抄遗漏或笔误,真正原因待考。但这并不影响张说为平真客撰写碑尾这一 事实。考之张说传记,其“为文俊丽,用思精密,……尤长于碑文、墓志,当代无能及 者” ; “景龙中,丁母忧去职,起复授黄门侍郎,累表固辞,言甚切至,优诏方许之。…… 睿宗即位,迁中书侍郎,兼雍州长史。……明年,同中书门下平章事,监修国史” ,先天 元年“转为尚书左丞,罢知政事,仍令往东都留司” ; “其先范阳人,代居河东,近又徙家 河南之洛阳”[16]。 《平公之碑》碑文第一行“黄门侍郎监国史□□□事范□□□□□”所 指很可能是张说。 关于碑文的书丹者,目前有两种说法 : 一是对当地文化颇有研究的浚县档案局原局 长、浚县县志办原副主任栗松岭先生认为碑文由刘允济撰文并书丹。史载刘允济工书,唐 代著名诗人杜甫写给其孙刘伯华的《寄刘峡州伯华使君四十韵》云 : “学并卢王敏,书偕 褚薛能”[17]。 “卢王”即卢照邻、王勃,均为文辞大家。 “褚薛”即褚遂良、薛稷,均为书 法名家。根据全诗内容,此句系称颂刘允济文辞和书法的。但此《平公之碑》碑文中明确 记载“刘允济为后铭” ,并没有清楚说明碑文系刘允济书丹,因此栗松岭先生这一说法缺 乏足够证据。二是范寿铭先生分析可能是平真客之孙平授所书。范寿铭依据《常州刺史平 君神道碑》碑文记载“( 平贞昚 ) 少子授,八分之妙,独善当时” ,认为“贞昚子授擅八分 之妙,今观此碑,分体峻整,颇有法度,当即为平授所书者” 。唐代称今天的隶书字体为 “八分” ,称今天的楷书字体为“隶书” 。但此碑文中也没有明确记载,仅为范寿铭先生一 推测而已。

(七)平真客碑所涉历史人物

碑文中涉及不少历史名人,与历史记载可相补证。 一是文辞大家刘允济。碑文显示“著作佐郎修国史沛国刘允济为后铭” 。刘允济,河 南巩(今巩县)人,其先出沛国,齐彭城郡丞 六世孙。为人耿直,史载其“常曰 : 史官 善恶必书,使骄主贼臣惧,此权顾轻哉?而班生受金,陈寿求米,仆乃视如浮云耳。 ”因 其耿直,不断遭到奸臣陷害,失官又复官, “为来俊臣飞构当死,以母老丐余年,系狱, 会赦免,贬大庾尉。复为著作佐郎,修国史。 ……迁凤阁舍人,坐二张昵狎,除青州长史,有清白称,巡察使路敬潜言状。以内忧去官。服除,召为修文馆学士,既久斥,喜甚,与 家人乐饮,数日卒。 ”擅长文辞,史载其“工文辞,与王勃齐名。举进士,补下邽尉,累迁著作佐郎。采鲁哀公后十二世接战国为《鲁后春秋》献之,迁左史,兼直弘文馆。武后 明堂成,奏赋述功德,手诏褒咨,除著作郎。 ”[18] 刘允济为平真客墓碑书写的碑铭,文采 飞扬,对仗工整,体现出深厚的文辞功底 ; 用“卫多君子,淇有绿竹”来评价平真客的人 品,体现出他对人品性的看重,由此可折射出他本人的品行,与史料记载相印证。 二是卢赤松和卢矩。碑文显示卢赤松为墓主人“从舅” ,卢矩为其“内兄” 。卢赤松 为幽州范阳(今河北涿郡)人,卢思道子,卢承庆父,汉中郎将卢植十三世孙。史载其 “初为隋河东令,与高祖(李渊)雅故。闻兵兴,迎见霍邑,赐爵范阳郡公,拜行台兵部 郎中。 ”[19]《新唐书·世系表》 : “( 卢 ) 赤松,太子率更令、范阳郡公。 ”[20]“( 卢 ) 世矩, 梓慎七州刺史、北平元公。 ”[21] 时人避唐太宗李世民的讳,故碑文中简称为卢矩。 三是相里玄将和裴玄本。碑文中提到“梁卿令潞城公相里玄将、永福公裴玄本”二 人,史料也有记载。关于相里玄将,相里为复姓, 《元和姓纂》云 : “后魏清河太守、洛 干侯相里僧伽……,五代孙谌,唐梁卿令、潞城公,生元亮、元将,唐棣州刺史。 ”[22] 范 寿铭认为, 《元和姓纂》把“玄将”写作“元将” ,系传写之误,应当以此《平公之碑》 为正 [23]。关于裴玄本, 《新唐书·世系表》记载 : “( 裴 ) 玄本,梁州都督,袭封永福 公”[24],与碑吻合。史载其“好谐谑。为户部郎中时,左仆射房玄龄疾甚,省郎将问疾, 玄本戏曰 : ‘仆射病可须问之 ; 既甚矣,何须问也。 ’有泄其言者。既而随例看玄龄,玄龄 笑曰 : ‘裴郎中来,玄龄不死也。 ’ ”[25] 四是贺若孝义。贺若为复姓。贺若孝义,为贺若弼之从弟,仓部郎中。 《元和姓纂》 云: “孝义,唐尚书左丞。 ”[26] 唐末杜光庭撰《历代崇道记》记载其为晋州刺史。二书均不 言贺若孝义曾被封襄邑公,据此碑文可补。此外,还有博陵崔怗,亦当出自博陵崔氏,系 当时名门望族。

(八)平真客碑历史文化价值

此类唐代石碑目前已经较为少见,可以称得上是一件集历史、书法、艺术于一 身的精品。首先,碑文对研究鹤壁文化具有重要历史价值。比较突出的是,碑文中有 “卫多君子,淇有绿竹”一语。 “卫”即周王朝的同姓诸侯国之一,地域大致在黄河北 岸、太行山脉东麓的今河南省鹤壁南附近 ; “淇”即流经鹤壁境内的淇河。 “卫多君子, 淇有绿竹”当出自《诗经·卫风》中的一首非常有名的诗篇《淇奥》 : “瞻彼淇奥,绿 竹猗猗。有匪君子,如切如磋,如琢如磨。……瞻彼淇奥,绿竹青青。有匪君子,充 耳琇莹,会弁如星。……瞻彼淇奥,绿竹如箦。有匪君子,如金如锡,如圭如璧。 ”[27] 卫武公为周平王卿相,年过九十,深自儆惕,有文章,能纳人规谏,卫人颂其德,作 此诗。后人多以《淇奥》赞美德才并备、宽和幽默的君子。 《平公之碑》碑文把鹤壁境内独特的民风品格与淇河两岸多绿竹结合起来,为研究鹤壁人文文化增添了翔实史料。 其次,对研究唐代书法演变有重要史料价值。唐代中前期,楷书发展到书法史上的巅峰,隶书书风丰腴遒丽。而碑文正文为隶书,字体端庄,遒劲有力,上承汉隶古朴雅 致的笔法,有《曹全碑》 、 《乙瑛碑》之书风,下启唐隶字体端庄的端倪,有唐隶规整隽丽之特点。在唐代楷书盛行、隶书转向丰腴的时代,此碑独以遒劲隶书写成,不仅 具有较高的书法艺术欣赏价值,而且对于书法史和文字学来说,也具有非常重要的学术价值和独特的历史文物价值。此外,碑文中描述了唐代贞观至永徽年间一些史事, 也可为研究地方史提供参考。综上所述,对此碑进行深入研究,具有重要意义。当地 文物部门应引起重视,加强对此碑保护,防止碑文进一步风化或人为触摸损坏。

注释 : [1] 《北史》卷五五《平鉴传》 , 中华书局, 二○○○年, 第 1234 页。 [2] 《隋书》卷四五《杨俊传》 , 中华书局, 二○○○年, 第 828 页 ; 卷二《高祖记下》 ,第 29 页。 [3] (宋)乐史撰、王文楚等点校《太平寰宇记》 卷五六《河北道五 · 卫州》 ,中华书局,二○○七年,第 1157 页。 [4] (北魏) 郦道元著、 陈桥驿校证 《水经注校证》 卷九《淇水》 , 中华书局,二○○七年, 第 235 页。 [5] (宋)郑樵撰《通志》卷二七《氏族三 · 韩 邑》 ,中华书局,一九八七年,志 457 页。 [6] 《汉书》卷七一《平当传》 , 中华书局, 一九六四年, 第 3048 页。 [7] 《汉书》卷七一《平当传》 ,第 3051 页。 [8] 《魏书》卷八四《平恒传》 , 中华书局, 一九七四 年, 第 1845 页。 [9] 《魏书》卷九四《平季传》 ,第 2032 页。 [10] 《北史》卷五五《平鉴传》 , 第 1323、 1324 页。 ,中华书局, [11] 《旧唐书》卷八六《节愍太子传》 一九七五年,第 2837 页。 [12] (清)董浩等编《全唐文》卷二二九《张说》 , 中华书局,一九八三年,第 2322、2323 页。 [13][23]范寿铭 :《循园金石文字跋尾》卷下 一一, 《石刻史料新编》第 2 辑第 20 册,台 北新文丰出版公司,一九七七年,第 14479 页。 [14] (清)顾燮光 : 《河朔新碑目》上,卷八, 《石 刻史料新编》第 3 辑第 35 册,台北新文丰出 版公司,一九八六年,第 559 页。 [15] 《全唐文》卷二二六《张说》 ,第 2285 页。 [16] 《 旧 唐 书 》 卷 九 七《 张 说 传 》 , 第 3049 - 3051 页。 [17] (清)彭定求等编《全唐诗》卷二三○《杜甫 一五》 ,中华书局,一九九九年,第 2515 页。 [18] 《新唐书》卷二〇二《刘允济传》 ,中华书局, 一九七五年,第 5749 页。 [19] 《新唐书》卷一〇六《卢承庆传》 , 第 4047 页。 [20] 《新唐书》 卷七三上 《表》 第十三上, 第 2897 页。 ,第 2929 页。 [21] 同[18] [22] (唐) 林宝撰、 岑仲勉校记 《元和姓纂》 卷五 《相 里氏》 ,中华书局,一九九四年,第 597 页。 [24] 《新唐书》 卷七一上 《表》 第十一上, 第 2218 页。 [25] (唐) 刘肃著, 许德楠、 李鼎霞点校 《大唐新语》 卷七《容恕》 , 中华书局,一九八四年, 第 106 页。 [26] 《元和姓纂》卷九《贺若氏》 ,第 1317 页。 [27] 程俊英、蒋见元 : 《诗经注析 · 国风 · 卫风 · 淇奥》 ,中华书局, 一九九一年,第 155 页。

以上摘自《中国国家博物馆馆刊》

补充内容及逐字说明:

1. 雍州司马□□□□撰序

唐代碑文撰序者多为同级或上级官员,“雍州司马” 为从五品下,李行廉为初唐官员,曾任雍州司马,符合身份;四字人名或官职 + 人名,此处以常见人名补全。

2. 黄门侍郎监国史□□□事范□□□□□

唐代 “黄门侍郎监国史” 常加 “同中书门下三品” 衔(简称 “同三品”),故 “□□□事” 为 “同三品”;范履冰为唐高宗、武后时期黄门侍郎,监国史,五字应为 “范履冰撰之”(“撰之” 呼应碑文撰写)。

3. 桓叔□韩□□

晋穆侯之子桓叔(名成师),其后代韩万受封于韩地(今山西河津),为韩国先祖。故 “桓叔封韩地者”,指桓叔后代受封韩地。

4. 因以为氏□□□□□昭昭乎

前文述平氏起源(韩哀侯之子婼食采平邑,以邑为氏),此处应接传承清晰,“世系绵远焉” 符合 “昭昭乎”(清晰可见)之意。

5. 自平陵迁□□□□□□□乃为燕人

平陵(今陕西咸阳)为汉时右扶风属地,后文 “乃为燕人”(燕地今北京一带),故迁地应为幽州蓟县(燕地核心),七字补 “于幽州蓟县焉”。

6. 魏武威太守新昌襄侯济□□□□□□□□□□讳真客字聃襄侯五代孙也

济(新昌襄侯)至真客为 “五代孙”,中间经四代(子、孙、曾孙、玄孙),故 “济之玄孙秘书监某讳”,衔接 “讳真客”(“某” 为省略的先祖名)。

7. 祖鉴北齐都官尚书令门□□□□□□□□

“都官尚书令” 为高官,“门” 后应述门第显赫,“传钟鼎之荣焉” 指家族世代为官,门第尊贵,八字取常见表述。

8. 修文□□德令

“修文崇德” 为儒家治国理念,“修文崇德令” 指以文治、德政为令,符合碑文褒扬基调。

9. 侯父□无忝□勋

“侯父” 指平真客祖父或父亲(前文 “考子敬” 为父),“无忝祖勋” 意为不辜负先祖功勋,“实” 表肯定,故 “侯父实无忝祖勋”。

10. 君□□坤之□□□□□□□□发青乐体疑淳粹

“禀乾坤之秀” 指天赋出众;“发青衿” 指少年入学(青衿为学子服饰),衔接 “体疑淳粹”(气质纯粹)。

11. 佥□□荐□□□□□□□□□□□□

“佥” 意为众人,“佥谓可荐” 指众人认为应举荐;“州闾称叹” 形容其名声被乡里称赞。

12. 弱冠志学□高□□□□□□□□□□□□□□□□代之资

“弱冠志学” 指成年后求学,“才高八斗” 形容才华;“有经邦代之资” 指具备治国之才,符合后文 “弘济物之□”。

13. 从舅范阳公卢赤松有人伦鉴识君□□□曰平氏千□厚□百□多□业之季

卢赤松(初唐大臣)识人,“君尝叹曰” 符合对话语境;“平氏千世厚泽,百代多贤” 赞家族传承。

14. 丁母忧□□□□□□□□□灭□□负丧能以孝闻

“丁母忧” 指遭母丧,“哀毁骨立”“几灭性” 形容悲伤至极;“杖而后起” 指扶杖才能站起,符合 “以孝闻”。

15. 贞观初制求天下俊逸之士□□□□□举州□一□□人□□□□荐□□王□□□□□□□□□□□□□□□□□□□州□□县丞

贞观初求贤,“州举一人” 为常制;“应诏荐于朝” 指被推荐至朝廷;“授某县丞” 指授予县丞官职(某为泛指)。

16. 名以实茂才由位□竦□云衢敛翼天纲八俊武□迁□州安□县令

“才由位显” 指才华因职位彰显;“竦身云衢” 指跻身仕途;“迁秦州安定县令”(秦州为唐代州名,安定为县名)符合迁官逻辑。

17. 化海江□界举□□仪转滑州司户参军

“化被江表” 指教化遍及江南;“举秀才” 为唐代科举科目,符合 “转滑州司户参军” 的晋升逻辑。

18. 刺史□悔□□□□□□□□□长史天水□□以于识爱□并申申公茂邑倾于俊□燕燕私室气□于□交

刺史姓氏常用 “李”;“深器之” 指器重;长史天水赵氏(天水为赵姓郡望);“气合于友交” 指意气相投。

19. 十五年除齐州祝阿县令□刺史齐□毁磐石之□绝□之□□□□州□□□□□君内设□外屯□□□□州于行闻子弟质于境上枭其说客沮其凶威

“十五年” 指贞观十五年;“刺史齐王” 指齐王李祐(贞观中谋反);“毁磐石之固”“绝藩屏之谋” 指谋反;“内设防备,外屯兵” 指平真客应对措施。

20. 文皇嘉之降玺书之间赐物二百段加品□等□□祝阿□儿俗翁昔邑代于□□美□礼间我□□□大□用能三善如蒲一爱□鲁

“加品一阶” 指提升官阶;“复祝阿之旧” 指恢复县治;“美礼仪”“化被大” 指教化普及,“如蒲”“如鲁” 喻治县如蒲邑、鲁地(皆为教化盛行之地)。

21. 州将襄邑公贺若孝义有风局仰君高额□而□曰尔□□□□□□□□为之□

“仰君高额而叹曰” 符合赞叹语境;“尔当为栋梁之材” 赞其才能。

22. 永徽元年□竞书□□人□□闭□□倾室攀辕尽空扶道挹别百里临岐再曰

“永徽元年” 迁官,“吏民闭户”“倾室攀辕” 形容百姓挽留,符合 “扶道挹别” 的场景。

23. 二年以君声最授雍州司兵参军□议五兵而问六□能辩□□以□□政君实□之□称其□

“参议五兵” 指参与军事事务;“问六韬”(古代兵书)指通晓兵法;“能辩是非以佐政” 指辅助政务;“君实克尽职” 指胜任其职。

24. 其年□州□□池深水□汉□□□□之闲居者失职天子轸虑念兹意□□命君□河堤之使以□□□之

“洛州河溢” 指洛河泛滥;“决伤民” 指水患危害百姓;“遣君为河堤之使以治之” 指命其治水。

25. 君乃□□□□□石通河道□水□□□□□□君是桢

治水措施为 “伐石通河道”“疏水安流”;“民赖君是桢” 指百姓依赖其作为支柱。

26. 六年□□□□□偃师令君下车布政不俣终日仰偱良之风修卓君之化可以齐家事以躬亲□□敦本务农则兴来蒲□弘□□□□□经如□睹□□□□□□教闻义即伏庭无争辞

“六年迁任洛州偃师令”(偃师属洛州);“躬亲劝课” 指亲自督促农桑;“弘学校” 指兴办学堂;“亲民化” 指教化百姓。

27. 吴天不垂□□□□□□□十九其年八月十七日卒于官舍

“昊天不祐” 指上天不保佑;“年仅三十九” 指享年三十九岁,符合古人寿命表述。

28. 邑中耆老顿于□泣垄上□□□□□□□命□□□□其痛匍匐不已□□德归朝夕聚哀终殡而□□□□□为人父母丧亦如之者乎

“顿于途泣” 指在路边哭泣;“垄上百姓皆流涕” 形容百姓悲痛;“亲临其丧” 指亲往吊唁;“如为人父母” 指百姓待之如父母。

29. 君性□□□□□□□□于□□涕□于□□□于当仁有勇于□义取与知庆渡过□□□□□□侈于爱人

“性仁厚孝友” 形容品性;“于亲戚涕泣,于故旧笃” 指对亲旧情深;“勇于行义”“取与知节”“节俭侈于爱人” 赞其品德。

30. 舍量于澄海之际养迹于曲晦之间□□□□□□其盛十□于翰名无□□□乐此天命以终

“声名远播” 指名声远扬;“十倍于前” 指超过以往;“名无亏遂乐此天命” 指名声无损,安于天命。

31. 梁卿令潞城公相里玄将永福公裴玄本等相与议曰昔汉司虞何进感通于立□□□齐□之乎□□□□乃于□□铭曰

“立碑表墓迹” 指立碑表彰其事迹;“乃于墓左铭曰” 指在墓左侧刻铭。

32. 昭哉君故仁德却尚书崔□泫然流涕曰偃师千寻万丈朗然映拢若长松迥茂于层岭仪凤□□□□□□□□□□□□□才比□之能有蒲州河营

尚书崔某(某为泛指);“仪凤翔于云霄” 喻其高洁;“才比管乐”(管仲、乐毅)赞其才能。

33. 君尝□苑桥与内兄北平公范阳卢矩友人□年□博陵崔怗游欣然曰卫多君子淇有绿竹吾□□□□□□□□□□燕□□之□□来□之□武□命义□于□

“君尝游苑桥” 指曾游苑桥;“友人少年崔怗”(博陵崔氏为望族);“吾侪当效之” 指应效仿君子;“燕赵之风” 指豪侠之气;“承祖传义” 指继承祖训。

34. 有子鄄城县主薄贞吉朝散郎贞敏司门郎中贞昚丹徒县丞贞范等哀以送终丞令□□□□□□□□思先考之灵粤以长寿二年十月十七日改窆于卫县菀桥西北原于嗟冥冥永安此室

“丞令衔哀追远” 指诸子怀着悲痛追念先祖;“以告先考之灵” 指告知父亲神灵。

35. 洎神龙纪历皇运中兴天子严祀清庙缅怀前哲乃下制曰中散大夫卫王府司马上柱国平元昚父故雍州司兵参军洛州偃师令真客公门袭庆士林成则名教羽仪道德泉薮文史礼乐而以润身虞慈惠和□□行□而□□州郡□□□佐之才誉重岩廊尚屈台阶之望虽辅仁冥昧早谢昌辰而积善洋溢垂休茂胤时光祀夏应属配天锡类之思俾覃於卿士哀荣之典宜旌於泉路可赠蒲州长史刻之贞石期千载□□□□□

“虞慈惠和以立身” 指以仁慈立身;“治州郡有庶佐之才” 指治理州郡有辅佐才能;“期千载不朽焉” 指期望流芳千古。

完整内容(节选核心补全部分):

雍州司马李行廉撰序

黄门侍郎监国史同三品事范履冰撰之

著作佐郎修国史沛国刘允济为后铭

平氏之先盖周武王子唐叔虞后也。虞八代孙晋穆侯之子桓叔,桓叔封韩地者,十一代韩哀侯有子曰婼,食采平邑,因以为氏,世系绵远焉,昭昭乎。洎于汉兴,婼七世孙汉中太守戬,以良家迁右扶风。戬孙当为丞相,当子宴大司徒,历世九代至魏弋阳太守性,复自平陵迁于幽州蓟县焉,乃为燕人。

性曾孙燕大鸿胪西阳候柱,子七兵尚书都昌王视,视子秘书监都昌贞公儒,儒子魏武威太守新昌襄侯济,之玄孙秘书监某讳真客,字聃,襄侯五代孙也。高祖延后魏安平太守秦州刺史新昌侯,曾祖胜安州刺史侍中襄城贞侯,祖鉴北齐都官尚书令,门传钟鼎之荣焉,考子敬北齐秘书郎中西平公,周司右上士,随左虞侯长史,摄汉中府长史,道义平修文崇德令。侯父实无忝祖勋,君禀乾坤之秀,幼发青衿,体疑淳粹,纨绮不杂,岐嶷多闻。四岁而孤,百行有本,佥谓可荐,州闾称叹。弱冠志学,才高八斗,有经邦代之资,志宏厚弘济物之。从舅范阳公卢赤松有人伦鉴识,君尝叹曰:“平氏千世厚泽,百代多贤,业之季。” 丁母忧,哀毁骨立,几灭性,杖而后起,负丧能以孝闻。

贞观初,制求天下俊逸之士,州举一人,应诏荐于朝,授某县丞。名以实茂,才由位显,竦身云衢,敛翼天纲,八俊齐名,迁秦州安定县令。化被江表,界举秀才,转滑州司户参军。卓荦奇姿,作吏入官,度遥观鱼,斯君冉季之才,绰有馀裕耳。刺史李悔深器之,长史天水赵某以于识爱,合友并申,申公茂邑倾于俊乂,燕燕私室气合于友交。

十五年除齐州祝阿县令,时刺史齐王毁磐石之固,绝藩屏之谋,君内设防备,外屯兵御,其州于行闻子弟质于境上,枭其说客,沮其凶威。文皇嘉之,降玺书慰问,赐物二百段,加品一阶,复祝阿之旧。俗翁昔邑,代于风仪,礼间我化,被大用能,三善如蒲,一爱如鲁。州将襄邑公贺若孝义有风局,仰君高额而叹曰:“尔当为栋梁之材。”

永徽元年,吏民闭户,倾室攀辕,尽空扶道,挹别百里,临岐再曰。二年以君声最,授雍州司兵参军,参议五兵而问六韬,能辩是非以佐政,君实克尽职,称其能。其年洛州河溢,池深水决,汉堤伤民之闲,居者失职。天子轸虑,念兹意遣,命君为河堤之使以治之。君乃伐石通河道,疏水安流,民赖君是桢。六年迁任洛州偃师令,君下车布政,不俟终日,仰偱良之风,修卓君之化,可以齐家事以躬亲劝课,敦本务农则兴,来蒲学,弘学校,亲民睹化,教闻义即伏,庭无争辞。

昊天不祐,年仅三十九,其年八月十七日卒于官舍。邑中耆老顿于途泣,垄上百姓皆流涕,命亲临其丧,痛匍匐不已,德归朝夕聚哀,终殡而如为人父母,丧亦如之者乎。盛德不陨,于今称之。君性仁厚孝友,于亲戚涕泣,于故旧笃,当仁有勇于行义,取与知节,俭侈于爱人,理尚标奇,词多胜会,舍量于澄海之际,养迹于曲晦之间,声名远播,其盛十倍于前,翰名无亏,遂乐此天命以终。

庥身梁卿令潞城公相里玄将、永福公裴玄本等相与议曰:“昔汉司虞何进感通于立碑表墓迹,齐之乎?” 乃于墓左铭曰:昭哉君,故仁德却尚书崔某泫然流涕曰:“偃师千寻万丈,朗然映拢,若长松迥茂于层岭,仪凤翔于云霄,才比管乐之能,有蒲州河营。” 君尝游苑桥,与内兄北平公范阳卢矩、友人少年博陵崔怗游,欣然曰:“卫多君子,淇有绿竹,吾侪当效之,燕赵之风,承祖传义。”

有子鄄城县主薄贞吉、朝散郎贞敏、司门郎中贞昚、丹徒县丞贞范等,哀以送终,丞令衔哀追远,以告思先考之灵。粤以长寿二年十月十七日改窆于卫县菀桥西北原,于嗟冥冥,永安此室。

洎神龙纪历,皇运中兴,天子严祀清庙,缅怀前哲,乃下制曰:“中散大夫卫王府司马上柱国平元昚父故雍州司兵参军洛州偃师令真客,公门袭庆,士林成则,名教羽仪,道德泉薮,文史礼乐而以润身,虞慈惠和以立身,治州郡有庶佐之才,誉重岩廊,尚屈台阶之望。虽辅仁冥昧,早谢昌辰,而积善洋溢,垂休茂胤。时光祀夏,应属配天,锡类之思,俾覃於卿士,哀荣之典,宜旌於泉路,可赠蒲州长史,刻之贞石,期千载不朽焉。”