一脉医心,两岸情长

我坐在福冈的旅馆里,手机屏幕上,宗亲群里的消息还在跳动。当看到平正甫老中医的名字时,指尖不由得一顿,恍惚间又回到了九十年代末的通州 —— 土路尽头那间小平房,白墙被灶烟熏得发灰,平正甫老人正握着我的手,教我捻转银针的角度。 "得让针 ' 得气 ',就像给庄稼浇水,得渗到根里去。" 老人的声音,至今还在我耳边回响。那时的我,心里正揣着一团乱麻。南京大学外文系日文专业毕业,分配到城乡建设环境保护部做翻译,捧着旁人眼里的 "金饭碗",却铁了心要赴日定居。可发达国家的日子好不好过?我没底。思来想去,捡起了祖父提过的 "平家医术"。

每周六凌晨,我都要从西城车公庄挤两个小时公交到通州找北京原公安部医院的平正甫师父。师父的诊所是义务开的,来的多是街坊邻居,有腿疼的老太太,有咳嗽的孩童,还有被医院判了 "没治" 的哑巴。师父从不推辞,号脉时手指轻搭腕间,眼神专注得像在解一道难题。轮到我上手,他就搬个小马扎坐旁边,看我号脉便说 "力道太浮,得沉下去",看我开方便提点 "这味药性烈,得配三味中和的"。最难忘是教我扎针,他握着我的手腕,一点点找穴位,"酸、麻、胀 —— 哎,对喽,这就是气感"。

后来我在四个城市办起了国际金陵中医学院,和南京中医药大学合作办学,当地的报纸与电视都报道过。我总说自己水平有限,不过是记着师父 "医不分国界" 的教导,还有南中大校长项平博导的鼓励。想起当年治哑巴的事:"我是师父的嫡传弟子,平一针疗法,我亲手扎好了五六位哑巴。" 二姐玉芝总在旁边笑:"我作证,那孩子现在见人就说 ' 是平大夫让我能说话的 '。"

这份与医学的缘分,像是刻在我们平家的骨头上。我的姐姐平海华,网名叫平心,1974 年高中毕业就下放到农村当知青,成了一位赤脚医生。她常说遗憾没传承家族的中医,转头又笑:"还好我儿子曹书勤给补上了。"

曹书勤是浙江中医药大学五年制毕业,如今在浙大医院管着七个校区的中医科,中西医结合的好手,还是中医正骨与小针刀专家。我总爱跟人念叨:"我这外甥,比国外的康复师还神。"

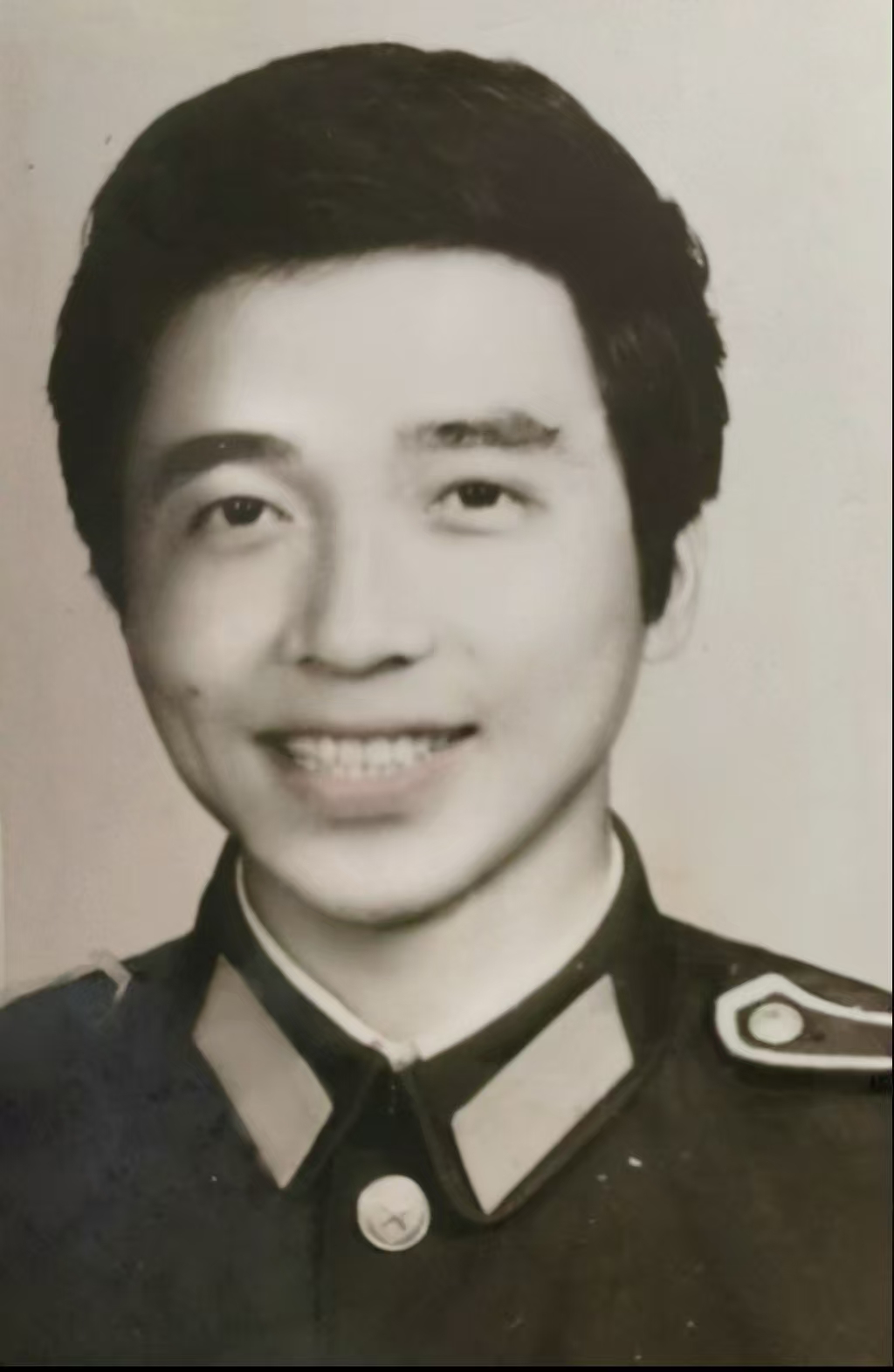

家里的 "西医代表" 是哥哥平海军。在盐城医院返聘的办公室里,他的抽屉里还锁着 1976 年的知青证。那年高中毕业,他先去江苏兵团当了知青,1978 年参军,足迹遍布吉林靖宇、云南昆明、北京国防科委,1982 年退役回盐城,先在派出所工作,后来考上南京医科大学临床医学系,改行从医。"我这一辈子,就没离开过 ' 服务人 ' 的行当。" 他总这么说,如今六十多了,挂号单排到下个月。

平家的根,像一株老榕树,枝桠伸得远。我们祖籍在南京市六合区东旺乡平庄,据老辈回忆,我爷爷的父亲是从浙江迁过来的。这次旅行,我忽然就懂了那份迁徙的滋味 —— 我曾在福冈县糟屋郡粕屋町生活了八年,那个小镇只有约两万人口,距福冈市中心开车不过三十分钟,却藏着最质朴的原生态乡村景观,食品都是无污染的。我在那里盖了间小平房木屋,门前种满鲜花,屋后的丝瓜藤爬满竹篱笆,结出的嫩瓜能随手摘来炒一盘。直到那间老屋被拆除,我才收拾行囊回了盐城老家。至于北京,我总说 "房子是买不起了,可心里偏最喜欢",那里有师父的教诲,有宗亲的热络,更有我青年时追寻医道的脚印,我的户口至今还在北京西城区呢。

我的儿女在日本出生长大,大学毕业后都在东京工作,而我自己,退休后总在盐城、杭州、东京之间辗转,像个 "快活的退休老头",慢慢地养生,无欲无求,知足常乐。

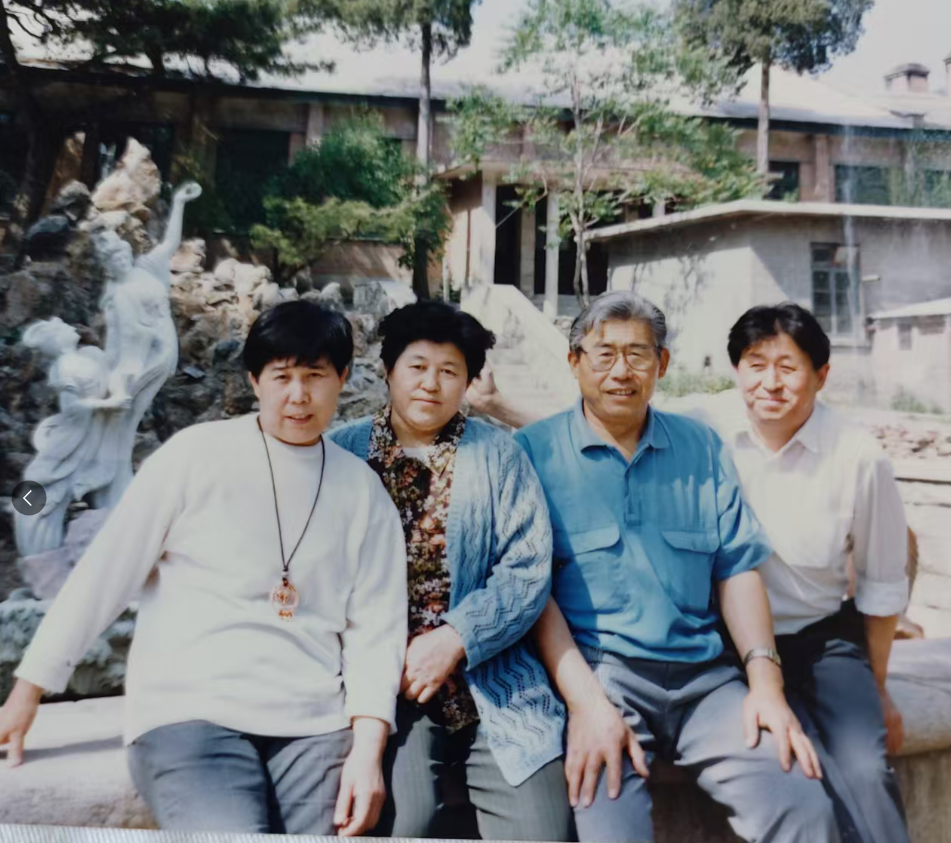

去年夏天,我陪七十岁的姐姐平海华去千岛湖,坐船穿过群岛时,她指着远处的山说:"说不定咱祖上就从这山里走的。" 我望着粼粼波光,想起师父家的大哥德龙、二哥德江,还有二姐玉芝(原名平海燕)、兰芝(原名平海霞),想起家父平正喜与师父平正甫之间那不可思议的缘分,总觉得冥冥之中自有牵绊。"前一世定是在平家疃住过的。" 我在群里敲下这句话时,眼眶有点热,在通州时我还在一个姑姑家住过,那种熟悉感,仿佛与生俱来。

若不是平大夫一家的支持,当年那个慌慌张张赴日的我,也许真会在异国流浪。我幸运我是平家人!这份无限的感恩,一直记在心里。 夜色漫过福冈的海岸线,我关掉手机,想起师父说的 "医道如水流",原来真的如此。从浙江到江苏,从北京到东京,从粕屋町的丝瓜藤到盐城老宅的药香,从祖辈迁徙的脚步到后代行医的足迹,这脉流淌在平家人血液里的医心,早越过了山海国界,只朝着一个方向去 —— 像当年平正甫教我扎针那样,稳稳当当,落到该去的地方。

我摸出纸笔,在便签上写下:"回国后,要好好写写师父,写写咱平家的故事、我们的奋斗史,总结人生的失败教训与成功经验,传承给平家的年轻人,希望他们站在我们的肩膀上,看得更远!"

发表评论 取消回复