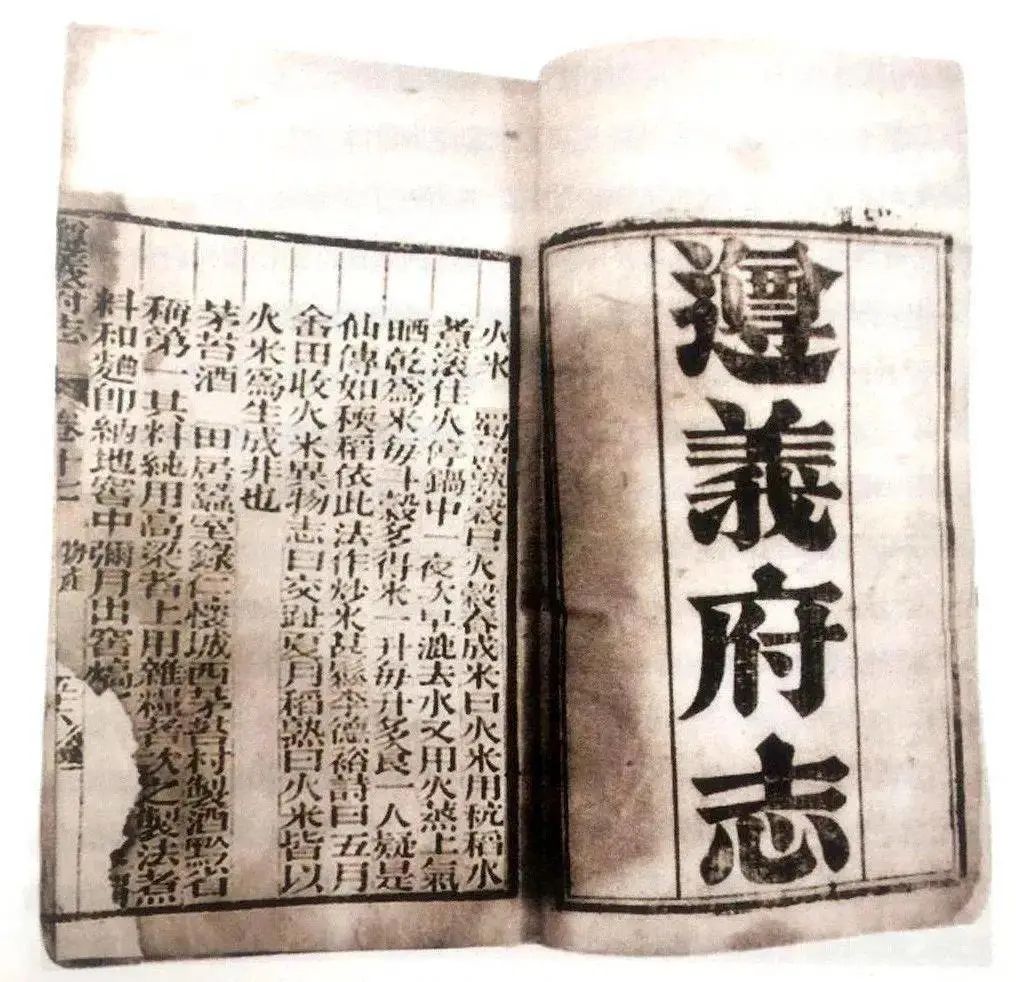

讲遵义的历史文化,不能不讲郑珍与莫友芝编纂的《遵义府志》,这是遵义历史文化上的大事。话说道光丁酉年间(1837年),来自浙江山阴(绍兴)的平翰来遵义任知府。平知府的家乡绍兴,素称浙江人文渊薮,当地的名人随便一捞一大把,怎么屈指也数不过来。朝廷给遵义空降了一个好官,这是遵义人的福气,从绍兴走来的平翰满腹学问,满腹家国情怀。但作为书生从政,平翰官运不佳,仅仅在遵义知府的任上呆了三年就因平乱不力被谪。但从文化的角度看,平翰在遵的三年却如灿烂的云霞,在遵义的历史星空划下了光彩夺目的一笔。

郑珍 莫友芝

那时,正值鸦片战争前夜,清朝统治陷入急剧衰落。而偏处西南一隅的遵义,在当时的交通、信息极为闭塞的情况下,尚游离矛盾漩涡之外,种种波澜似不及这“世外桃源”。平翰职守播州一年,“居以廉平,庶务毕理”(遵义府志语)。政务之余,平知府喜欢与遵义一帮文人大咖结交,与遵义名人萧光运、黎兆勋等交往密切,彼此欣赏,常常结伴郊游,诗词唱和,友情甚铁,甚至忘却了彼此的“身份”。

不过,在政通人和之际,平翰也有些郁闷,他认为,当时遵义文教发达,“全省试举四十八人,郡获者逾四分之一。”但作为文化之邦,仅仅明末清初修过志,前明修志不但简陋,还有半部失传;清初修的府志,完全是照抄前志,许多内容失阙。而且,这之后的一百六十年,遵义再无修志。无论是文献稽考,还是资政育人,都是遵义的文化短板呀。思来想去,便登门拜访郑珍、莫友芝,礼聘二人重修《遵义府志》。然而,以当时的条件,修志谈何容易,从基础材料的搜罗、统计,到整理、抄录、编撰、校审、印刷,真是无一不难,再加之财力困窘,人力难以就位,诸多杂事,撰修人难免亲力亲为,但难归难,该做的事还是要做。郑、莫二人也为平翰的赤忱所感动,况且他们也是文化事业的发烧友呀。在一种担当、一种理想的呼唤下,二人开始了艰辛的修志历程。

从平翰倡修《遵义府志》,到最终事成,虽然只有三年,却也一波三折。先是平翰因仁怀民乱被贬,降成通判调任他处。一般按官场潜规则:新官不理旧事,这桩前任倡导的工程,即便是好事,也容易成为无疾而终的“烂尾工程”。好在继任者张锳也是重视文化建设的开明官。张锳是名臣张之洞之父,在贵州为官多年,对贵州文化、遵义文化亦有较深的了解,正是在他的坚持下,《遵义府志》得以续修。孰料,好事多磨,在《遵义府志》将成未成之际,张又调走,遵义又来了新知府,修志又生变数。幸好新来的黄乐之知府也是明白人,一任接着一任干,终于在第三年修成此志。

《遵义府志》修成,全书共四十八卷、八十余万言,“精炼而无疵,周密而罔遗”,涵盖了遵义的远史近事,百行诸业,当是遵义有史以来的重大文化工程,张之洞将此志评价为全国顶尖的三部府志之一;梁启超直接将此志称为“天下第一府志”。

《遵义府志》修成后,郑珍在第一时间给平翰邮寄去志书雕本,赞扬平翰的首倡之功,并邀其作序。此举令平翰殊为感动,他在序中说:“辛丑仲冬,郑君邮致锓本,以余始也,属数语识之。余感遵人之不忘余也,是书成,大为遵人庆,而使余获挂群公颊,则亦余之幸也。”他还说:“有今日之遵义,即宜有今日之《府志》,可强乎哉?数千年不文之邦,今文也。”这些热情的话语,表达了他对《府志》修成的喜悦,对遵义人的感怀和祝贺,也表达了对遵义新的期待和鼓励。

《遵义府志》之成功,首先是内容的精彩表达,但志书前面平翰、张锳、黄乐之各位首长的序文,亦如绿叶衬红花,既反映了修志的艰辛,又表达了一批仁人志士对文化的追求与坚守,以及一件文化盛事后面,不同区域、不同层次文化人的那份友谊,这份天造地设的情缘,也恰如平翰所说:“若是者,又非数乎哉!”

弦歌不辍是遵义

黄立轩

封建社会的中国,从隋朝开始直至清未,科举考试是朝廷选拔人才的主要途径,也是天下读书人考取功名,实现人生转变的唯一机会。

清道光十七年(1837)冬月的那一天,遵义的天空下着蒙蒙细雨,细小的雨点敲打着池上疏疏落落的荷花,远处绵延耸峙的青山烟雾缭绕,近处一绺绺袅袅长烟缥缈在楼阁庭院、农家修竹间,整个乡村显得雾气氤氲。

在羊肠小道上,走来两位精瘦的青年,前面的是遵义举人郑珍,紧随其后的是少郑珍5岁的黔北举人莫友芝。这天,他们从遵义沙滩村出发,偕同进京赶考。两位志趣相投,意气风发的同乡,翻山越岭,渡船过桥,经过80多天的长途跋涉,递转70多个大小驿站,行程4800里,终于于次年2月28日到达皇城——北京。一路颠波劳困,郑珍入京便病倒在床上。可眼看会试将近,病情还不见好转,焦急万分。千里迢迢进京赶考,为的就是三年一次的会试,他只能强撑着瘦弱的病体,提考篮进场。通过四书文、五言八韵诗、五经文以及策问等三场考试下来,郑珍便拖着疲惫的身体住进旅店,边养病边等候发榜。

候榜期间,赶考的举子一般都会到位于京城外的琉璃厂书肆淘书。而在清道光年间直至民国,琉璃厂聚集着全国各地的书商,就连原在城内的前门、灯市口和西城的城隍庙书市都迁移到琉璃厂。于是琉璃厂便成了全国人文荟萃的文化街市,仍“京都雅游之所”。

与郑珍一同参加会考的莫友芝,此刻,与郑珍同居一室,平时除了照料病中的郑珍,有空便往琉璃厂书肆跑。莫友芝与郑珍一样,都是书迷狂,平日喜好收藏图书,即便在粗衣淡饭,时时不济的窘境中,仍会不顾一切地购置图书。莫友芝的淘书痴迷状态,但见郑珍《病中绝句二首》可观其状。

莫五璃厂回,又回璃厂路,

似看衔书鼠,寂寂来复回。

莫友芝就像一个衔书鼠一样从住处往琉璃厂之间来回地淘书。当搜购到古籍秘本时,待郑珍病情稍好,便拿出所得秘籍同他一同赏析。

其实,郑珍也跟莫友芝一样,嗜书如命。郑珍在他的《巢经巢记》中这样记叙他的热爱读书。“余幼喜泛览,见人家稍异者,必尽首末。稍长,读《四库总目》,念虽不得本,犹必尽见之。裏足痒、犍从山中,家赤贫,不给澶粥,名闻不到令尉,相过从不出闾里书师,齐、秦、吴越、晋、楚之都,又无葭莩之因可藉摅蓄念也。冻馁迫逐,时有所去,去即家人待以食,归而愿担负,色喜也,解包,乃皆所购陈烂,相视爽然。而余常衣不完,食不饱,对妻孥球槁寒栗象,亦每默焉自悔,然性终不可改易,”

因他俩经常留意痴迷留意古籍秘本,闭门研读,而没有削尖脑袋去奔走钻营,竟双双落榜回遵。

莫友芝这一嗜好,使他于1847年在琉璃厂书肆偶遇曾国藩,二人遂定交,成就了另一段佳话,这是后话。

郑珍出身于布衣之家,处万山从中,家境贫寒。莫友芝家也不富裕,他们在前贤的指引下,靠着自身的潜质以及对许慎、郑玄之学的孜孜以求,在山野间从事学术研究与诗文创作,最终成为“西南巨儒”和晚清有着丰富创作实绩的诗文家,并在30多岁就完成了被梁启超称为“天下府志第一”的《遵义府志》的修撰,这些成就的取得,与他们一生酷爱书籍,且与书籍为伴、以诗书自娱密不可分在为学的路上他们走得稳健扎实,卓有成就。但是在科举之途和生活中,他们却屡遭失败和打击。郑珍三次进京会试,除第一次顺利应试外,后两次均得重病,第三次更是差点死在北京。因家境贫困,为了得到火牌驰驿的待遇(即报销旅费),强撑病体,由朋友们搀扶着进考场,在号舍里睡了三天两夜,交白卷出场,从此绝意仕进。莫友芝在21岁考中举人后,从1835年到1860年这25年中先后6次进京会试,却屡试不第,终于在47时决定告别科举,另谋生路。

郑珍是家中长子,深得父母疼爱。性格活泼,乐观豁达。少年时在遵义湘川书院读书时常到书院旁的山林间游玩,有时下溪捉鱼,有时进寺庙偷摘花朵,惹得寺僧到学官那里告状,而学官“每以神童骄”,不予责罚。成年后,家中人口众多,薄田微小,家境日益穷困,但郑珍性格开朗,从不郁郁寡欢、唉声叹气、愁怨满腹。相反,总是以幽默自嘲的诗句,乐观积极的态度来面对生活的苦难。如《瓮尽》一诗写道:

日出起披衣,山妻前置辞。

瓮余二升米,不足供晨炊。

仰天一大笑,能盗今亦迟。

尽以余者釁,用塞八口饥。

吾尔可不食,徐徐再商之。

或有大螺降,虚瓮时时窺。

……

穷苦中犹如此幽默,足见达观气度。

莫友芝父亲莫与铸是晚清贵州著名的教育家,进士出身,曾做过知县、四川盐源,后奉养老母,辟“影山草堂”教育乡里子弟。母谢世复起,出任遵义府学教授。莫友芝少年时虽家境富裕,但家中兄弟姐妹众多,所得到的父母关受相对少些,性格有些内向沉郁。如:

“三年不上望京楼,紫阁经巢相对幽。

绕座图书能永日,登堂菽水乍濒秋。

周磬解带愁过隙,王粲开襟更远游。

驱马自怜还自笑,茫茫身世等俳优。

在诗中感怀自己的身世,衰怨愁抑的感觉跃然纸上。

莫友芝早年为求仕途,一直都奔走在去京赶考的路上,中年以后又急于奔走在搜求图书的工作中,所以在风尘劳碌的旅途中,他思亲怀友的感情在诗中是非常自然地流露出来的。在颠沛流离的科举和逃难的生活中,他对亲人的愧疚、无奈之情让人感动,对朋友的关爱、思念之情,亦让人感觉到有一种期待的力量。

1838年,他与郑珍收拾行李回遵义。这年,恰逢朝廷给遵义选派了一位满腹学问,有着家国情怀的好官——浙江绍兴人平翰,来遵义任知府。这位从江南绍兴走来的平翰,仅在遵义知府任上呆了三年就因平乱不力被谪。但从文化的角度看,他给遵义的历史星空划下了一道光彩。

那时,正值鸦片战争前夜,清朝统治正陷入割地、赔款的衰落期。而偏处西南一隅的遵义,在当时的交通、信息极为闭塞的情况下,尚游离于矛盾漩涡之外,内忧外患的种种波澜似乎波及不到遵义这偏远的地方。平翰主政播州(遵义府)一年,“居以廉平,庶务毕理”(遵义府志语)。政务之余,平翰喜欢与遵义一帮文人大咖结交,吟诗唱和,结伴郊游,友情相守。

不过,在安居乐业之际,平翰总有一件未竞事业扰心,也很郁闷。他认为,遵义文教发达,“全省试举四十八人,郡获者逾四分之一。”但作为文化之邦,仅仅明末清初时期修过一部简陋的府志,且半部已失传;距今一百六十年,尚无再修之志。古代为政,第一件事就是要看地方志,可以尽快地了解当地的山川、地貌、乡情民俗及名流商贾、桑麻农事,但就目前来看,府志既无文献可稽考,又无育人资政之资料,这可是遵义的文化短板呀。思来想去,便登门造访落榜回乡的郑珍、莫友芝,礼聘二人重修《遵义府志》。然而,修志是一件艰巨繁琐的工作,以当时的条件,从基础材料的搜罗、统计,到整理、抄录、编撰、审稿、印刷,无一不难。再加之财力困窘,人力难以就位,诸多杂事,撰修人难免亲力亲为,但难归难,该做的事还是要做。

郑珍、莫友芝为平翰知府的赤忱所感动,况且他们也是文化事业的发烧友呀。在一种担当,一种理想的呼唤下,俩人开始了艰辛的修志历程。

从平翰倡修《遵义府志》,到最终事成,虽然只有三年,却也一波三折。先是平翰因仁怀民乱被贬,降成通判调任他处。继任者张锳(晚清名臣张之洞之父)也是重视文化建设的开明官,府志得以续修。孰料,好事多磨,在《遵义府志》将成未成之际,张锳又调走了。幸好继任者黄乐之知府也是明白人,一任接着一任干,终于在第三年修成《遵义府志》。

《遵义府志》全书共四十八卷、八十余万言,“精炼而无疵,周密而罔遗”,涵盖了遵义的远史近事,百行诸业,当是遵义有史以来的重大文化工程,张之洞将此志评价为全国顶尖的三部府志之一;梁启超直接将此志称为“天下第一府志”。

鸦片战争后,中国开始沦为半殖民半封建社会,西方列强凭借《南京条约》等一系列不平等条约,从政治、经济各方面大肆侵华。清政府为了弥补财政亏空,加紧横征暴敛,地主阶级乘机兼并土地,加重剥削。民族矛盾的加剧促进了国内阶级矛盾的激化,广大农民饥寒交迫,纷纷揭竿而起,大清江山风雨飘摇。在此严峻的形势中,莫友芝于道光27年(1847),三度北上京城参加会试,以期步入仕途效力国家。

时年36岁的莫友芝到北京参加会试,借住在离琉璃厂较近的一个叫虎坊桥边的寓宅里。三场院试考毕,他又于候榜期间到琉璃厂书肆索检古籍秘册。有一天无意间巧遇翰林院侍讲大学士、官居二品的曾国藩也来此处淘书,曾国藩发现这位瘦弱的青年所遴选的书与众不同,并与莫友芝就汉学谈论开来。后就宋学又侃侃而谈,使这位精通宋学的曾国藩深为莫之才华折服,由衷地发出感慨 “不意黔中有此宿学耶。”于是一见倾心、折节下交。书肆一别后,曾国藩又特意与精通汉学的好友国子监刘传莹一起到莫友芝寓所虎坊桥拜访,并设宴款待、置酒订交。这一故事,后来被文化界传为佳话。

深受感动的莫友芝为此写过一首古风,其中有道“曾子之度汪如千顷波”,高度赞扬曾国藩虚怀若谷的襟怀。可叹的是这次京城会试莫友芝又榜上无名,不得不辞京南归。离京之日,曾国藩闻讯特来寓所与其长谈,并写《送莫友芝》一诗以表离情。诗中有言曰:“豪英不自囿,十九兴偏邦。斩崖拔丛棘,往往逢兰茳。黔南莫夫子,志事无匹双。万书薄其腹,廿载幽穷乡。”充分表现了曾国藩为莫友芝学识渊博而偏居贵州深深惋叹。

在几次赴京会考期间,莫友芝不但结识了著书立说、治国安邦的曾国藩,还结识了崇尚西学的外交家郭嵩焘、光绪帝的老师翁同和、桐城派散文家姚鼐的弟子方宗诚等。这位来自遵义的布衣举人,常与头戴花翎、身着朝服的大清名臣们谈文论艺、鉴赏书画。而莫友芝的博学才识也深得大家的推崇,特别是别具一格的莫体篆字,拙朴古典,名噪京城,成为大家争相收藏的书法精品。

可是命运总是捉弄才华横溢的莫友芝,这次会试又名落孙山。这时的清政府内忧外患,就连京城都受到太平军的威胁。1861年,心灰意冷的莫友芝主动放弃“三科未中举人,准其拣选知县”的机会,毅然辞去江苏知县之职,决心潜心搜寻和研究训诂学、文字学、音韵学。。7月,由武昌乘船沿江东下,到达东流大营,拜见阔别十年的老友曾国藩。当时曾国藩已位居两江总督,正率兵围攻安庆城,剿平太平天国义军。两位老友军营偶见,彼此感慨万千,曾国藩特设宴席款待,叫来账中大将左宗棠、彭玉麟、李鸿章作陪,不禁待莫友芝以宾师之礼,还向诸位推荐莫友芝“才高学博,著述斐然可观”。宴后,邀莫友芝在账中作客卿。

同治3年(1864),湘军攻取天京(今南京)后,太平天国逐渐被剪除,天下渐趋安宁。曾国藩为了使天各一方的莫友芝一家能团聚,派人从遵义将其家小接到安庆,莫友芝深受感动,决心搜求古籍,尽力校勘,以报湘公。

同年秋,曾国藩深知文化教育对封建统治的重要性,聘任莫友芝为金陵书局总校勘、总编校。并迁其全家移居金陵。太平天国灭亡后,《四库全书》较多遗失或散落在民间,曾国藩特遣莫友芝到江南一带搜访在战火中遗存的残本和善本。莫友芝不负重望,于1865年春,从江宁乘船到镇江、泰州、杨州、苏州等地悉心搜集古籍下落。1871年秋,苦心觅籍的莫友芝听说下河一带有《四库全书》残本及其它善本,甚是高兴,携次子莫绳孙去泰州查访,船刚到兴化县内,突感风寒,高烧不退,于9月14日病逝去异乡的一叶小舟上,时年61岁。临终前手中尚握正在校阅的《隋书》和《黔诗纪略》,可敬可叹。

时兴化知县甘绍棠得知莫友芝逝去后,特来莫愁湖畔设置灵堂,供人凭吊,故友曾国藩闻悉后下马息轿,亲率僚属百众捧香步行到灵堂祭奠,并饱含热泪手书一幅挽联:“京华一见倾心,当年虎市桥头,书肆订交,早钦宿学;江表十年常聚首,今日莫愁湖上,酒樽和泪,来吊诗人”以哭故人。其情其意,感人肺腑,可窥曾莫二人是肝胆相照的心灵知已。同时,曾国藩还出资1000两黄金,遣莫友芝九弟莫祥芝和次子莫绳孙扶柩回黔,将其葬于遵义沙滩。

坐落在遵义老城官井路和子尹路交汇处附近有座郑莫祠,是纪念“西南巨儒”郑珍、莫友芝修建的专祠,子弹库片区是抗战时期浙江大学西迁至遵义时的校本部。里面有藏书阁、展陈布置陈列等两部分内容,一是以郑珍、莫友芝为中心的沙滩文化,二是抗战时期浙江大学内迁遵义后的办学历程。它不但是黔北的文化地标,也是沙滩文化和浙大西迁文化的精神标识。

浙大的西迁文化,其原因于躲避日寇入侵杭州的干扰,转移学习环境,举校向内地西迁。浙江大学全校师生共约一千五百人,从1937年陆续离开杭州,途经江西、湖南、广西三省,于1940年春抵达贵州遵义。当时浙大校本部及文学院与工学院设在遵义,理学院与农学院设在湄潭;师范学院按文理系科分设在以上二地;一年级新生不分院系,均集中在永兴场。直到1946年秋日寇无条件投降,才迁返杭州,在遵义地区历时六年半。

浙大在竺可桢校长确定的“求是”校训熏陶下,在遵义勤奋治学、以身作则。遵义、湄潭、永兴场的校舍、教室、宿舍、办公室等虽然都是破旧寺庙、会馆、宅第等开辟的场所,物质条件虽然很差,生活虽然艰难困苦。但师生们没有被困难压倒,反而是生活越困难,学习上的精神面貌越奋发。陋室里仍然书声琅琅,师生们在冒着黑烟的油灯下扶持教育,以授为快,以学为乐。

他们或在遵义大自然环境中攀山涉水,野外考察;或用地质锤敲敲打打,寻觅地层知识;或收集、研究遵义地貌、植被、水文;或带领学生勘察矿产,发现锰矿,短短6年半,他们以学为乐,乐而臻境,为遵义地区作出了重大的贡献。

英国李约瑟博士到遵义考察我国抗战时期后方高等教育情况后,看了浙大在遵义的艰辛和治学与科研的成果,竖起大母指称赞道:“Zhejiang University is Cambridge in the East(浙大是东方的剑桥)”。

正如浙大120周年校庆公告中写道:“中更国难,西迁路长。历建德泰和之夜月,依宜山湄潭之秋光。龙泉烟雨,遵义朝阳。弦歌未绝,险艰备肠。虽逢世有盛衰之别,然求真无旦夕或忘。” 他们长途跋涉,经历关山险阻,给遵义带来大批图书、仪器。竺可桢校长在《国立浙江大学黔省校舍记》碑文上道:“其书自四部七略暨声、光、电、化、算数、农艺、工程之著作,不下五万余册;其仪器以件计者三万;机器以架数者七百有奇;标本都万二千。”这些大批的图书、仪器,对浙大师生们说,如鱼得水,研究成果硕果累累。

特别是史地系,因缘际会,在张其昀主任的主持下,由叶良辅任主编,编纂《遵义新志》,全书17万字,绘制地图21幅,其编辑力量之强,可以说前无古人,后无来者。在直接参加编写人员中,有张其昀,为中国人文地理学建立者;叶良辅,是中国地貌学开创者,后为中科院资深院士,还有侯学煜,编绘《遵义附近土壤图》,后为中国科学院学部委员,系中国著名植物生态学家,地植物学家。任美锷,与丁锡祉,杨怀仁共同编写第三章《地形》(上),参与第七章《土地利用》的编写,是中国自然地理和海洋地质学专家,后为中国科学院学部委员,中国科学院资深院士。.熊毅,编写第六章《土壤》,是中国著名土壤学专家,后为中国科学院学部委员,我国土壤胶体化学和土壤矿物学的奠基人。施雅凤,编写第四章 《地形》(下)和第十章《区域地理》,另外参与编写了《土地利用》章,是我国冰川学的奠基人,后为中国科学院学部委员,中国科学院资深院士。陈述彭,编写第五章《相对地势》,与杨利普合作编写第九章《聚落》,参与《土地利用》章的编写,是中国地理学、地图学、遥感应用专家,后为中国科学院学部委员,中国科学院资深院士。其他编者还有:杨怀仁、束家鑫、贺忠儒、赵松乔、刘之远、严德一等几十位教授、专家、学者。从张其昀的序可以看出,原规划的记述范围要更广泛些,因篇幅有限,有38 个已经完成专题研究,故没有采用。《遵义新志》完成后,参与此志编写的教授、学者后来几乎都成为某学科领域的开创者或专家,可谓是专家修志的典范。《遵义新志》开创了我国土地利用调查工作和学术研究方法,其编纂的科学规范,是其他新编志书学习借鉴的典范。

在编纂《遵义新志》中,张其昀等专家、教授们发现遵义虽居偏远西南,但教育较普及,每一公里左右就能听闻私塾的读书声,既使在江浙各县也“罕为伦比”;究其原因,是以郑珍、莫有芝、黎庶昌为杰出代表的学术成就从清代乾隆盛世开始,就逐步崛起于遵义山区并冠冕黔中,而且成为晚清全国有名的文化区,他们的著作和事业对全国具有深远影响。

以郑珍、莫有芝、黎庶昌为代表的丰硕文化成果,既有以地方史迹与风情民物为描述、研究对象的地方史志,诸如《遵义府志》《全黔国故颂》(黎庶昌)等,也有《农谈》(黎恂)、《樗茧谱》(郑、莫)著的内容为本地农业、养殖与手工技术的经验总结的科普读本;既有《播雅》(郑珍)、《野诗纪略》(莫友芝)、《黔诗纪略后编》(莫庭芝、黎汝谦、陈田)等诗歌创作,也有沙滩文人诗词集和文集作品;既有写本地人物事迹的墓志、传记等专著,也有描绘本地山水风光,记述民俗风情,反映本地社会现状的著作,无不具有浓郁的贵州山区风韵。这些文化成果中,有不少处于全国领先地位。

如郑珍的文字学专著《说文新附考》《说文逸字》,学界公认是同类研究专著中水平最高的典籍,新编《辞源》多处引证郑氏研究成果;莫友芝的目录学专著《吕亭知见传本书目》等,被目录学者视为“枕中鸿宝”。他的《韵学源流》一书,被采用为文科大学参考书;郑珍的《巢经巢诗集》被“同光体”诗派推尊为“宗祖”。

为些,张其昀他们首次提出了遵义文化“沙滩期”这一概念,称他们“学究天人,识通古今,著述宏富,义理深醇,在有清一代的著作界占有极重要位置。”

遵义文化“沙滩期”作为遵义两千年历史发展的一个重要时期,是黔北乃至贵州文化的代表。这种爱国忧民、关怀桑梓的大爱精神,安贫乐道、躬行践履的君子之风,涵纳殊方、勇于超越的进取精神。激励着沙滩文人及其子孙后裔,影响着师友门生,推动着黔北乃至贵州的文化发展。