新年第一天,我把爸爸弄丢了

文图:平燕曦

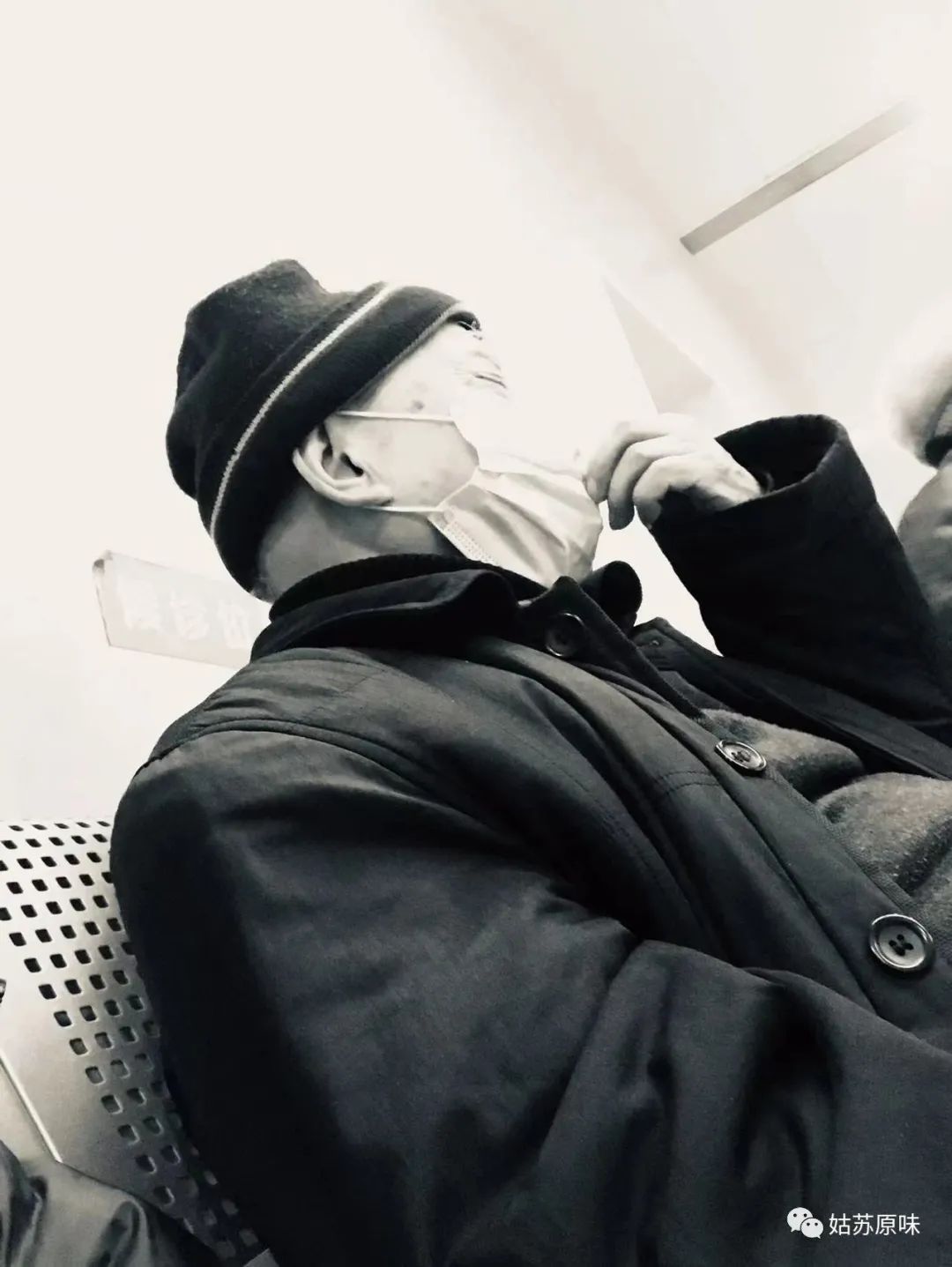

2023年元旦,正当人们为告别不堪回首的上一年而彼此庆幸、祝福的时候,我却把爸爸弄丢了。爸爸在阴郁清晨的6点36分离我而去。

就在五分钟前,我为他用热水擦了脸,并从他略张的嘴角处喂他进了一小块松软的蛋糕。一直昏沉沉的他忽然眼眸明亮起来,竟露出一丝新奇的微笑。而几乎就在同时,我一眼瞥见病床床头柜上的监控仪器上血氧指标消失了。

我马上叫来了值班站里的护士。她看了一眼,立即跑去走廊尽头去喊值班医生。睡眼惺忪的医生赶来,先让护士做了心电路,然后看了看手表,对我摇了摇头。由于隔夜与院方签下沟通协议,我们放弃任何了过度抢救。这,也是老爸生前的想法。

爸爸走了,在新年第一天的清晨。死亡证明书上写着的原因是:“呼吸衰竭”。

但我们都知道是什么夺走了他的生命。

高光时刻

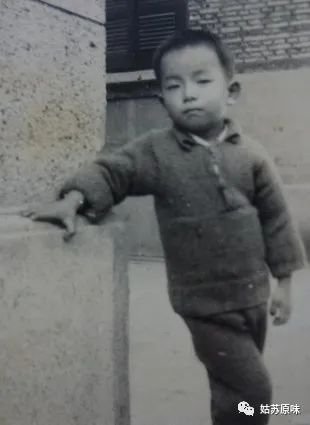

爸爸1934年出生在观前街南面的一条名叫蔡汇河头的小巷,我也出生在那里。那是他的阿爹1930年代初购入的。

听老爸说起,我们平家自宋以来一直生活繁衍在浙江余姚、绍兴一带,据说先人是北宋南迁时护送过皇帝的将军。祖上有做官的,也有行医的,在绍兴还有自己的药房名号。一百年前,曾祖父带着全家迁往苏州,在买房之前一直借居在古城濂溪坊一带。老爸的老爸后来在上海的西尔制药厂谋得了职位,一家人生活还算富足。

好像是在承德里

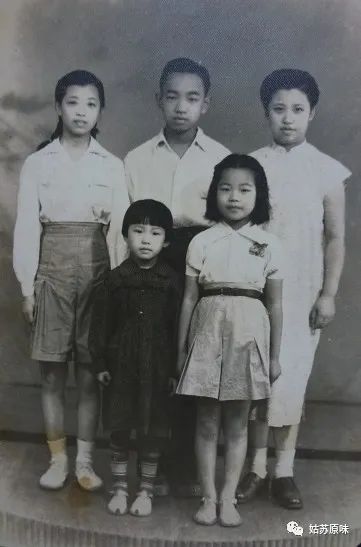

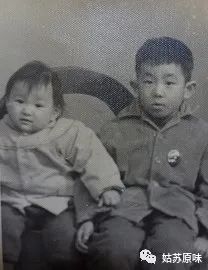

老爸和他的姐妹

爸爸是祖父这一支上唯一的男丁,上面和下面各有两个姊妹。他在草桥小学和苏州中学度过了无忧无虑的少年时光。他常说起上学时他和同学从教室的窗户翻出、到隔壁大公园玩耍的情形。还说他的妈妈烧得一手好菜,家里经常会请客。每到初夏,家里还会把收藏的字画拿出来晒,里面不乏文徵明等名家的作品……

爸爸1954年考取了上海交通大学。毕业后先是在北京的401研究所工作,那是研究高能物理的。50年代末,他被突然派往位于莫斯科郊外的杜布纳研究所学习工作。这个所是当年苏联专门为社会主义国家建立的原子能研究机构。

在驻苏大使馆庆国庆

在杜布纳和多国同事一起工作

当时中国团队带队的是著名科学家王淦昌先生。同事里不乏后来的院士,其中还有挺有名的何作庥。当然老爸对他很不屑。他说那是个奋斗的年代,他大学学的是英语,为了尽快投入工作,他在开往莫斯科的列车上就开始苦啃俄语,不久便能够与苏联人交流了。

爸爸在苏联工作了五年多。这期间他引以为荣的事情大致有:受到过周恩来、贺龙等领导的接见,去匈牙利做过学术交流,给东德总书记做过临时翻译。也正是因为这些经历,在后来的运动中他饱受冲击,一度被定为“特务嫌疑”。

与苏联女孩一起庆祝十月革命胜利日

受到周恩来等接见(前排右1)

回国后,爸爸被派遣去了中国核武器的研发基地——青海221厂。在那里,他参加了中国第一颗氢弹以及多次的原子弹的研发和试爆。他的高光时刻是,有一次核爆成功后,他通过电话直接向中央首长报告消息。他说他那时因为紧张和兴奋,一度结结巴巴,很是丢人。

这个厂在上世纪70年代初三线建设时迁往了四川绵阳,是现今中国工程物理研究院(俗称九院)的前身。这个院明星院士云集,像邓稼先、王淦昌、朱光亚、吕敏等著名科学家都曾做过院领导。细数下来,两院院士竟有超过40位位!

父子之间

老实说,我与爸爸的感情在很长一段时间里并不算很亲密。这里的原因有些说不清道不明。

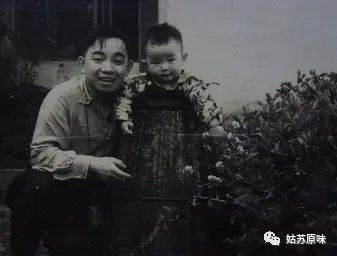

老爸在苏联时,我是跟着我妈的。困难时期刚过,母亲一个人拉扯我并不容易,后来还多了个妹妹,非常辛苦。而老爸先是去苏联,后来去了保密单位,几年才能通过探亲假见上一次面。妈妈经过的苦他并没有太多体验,我也对他所知不多。有一年老爸回来探亲,我坐在门口楼梯边看了他半天,开口问到:“叔叔你找谁?”

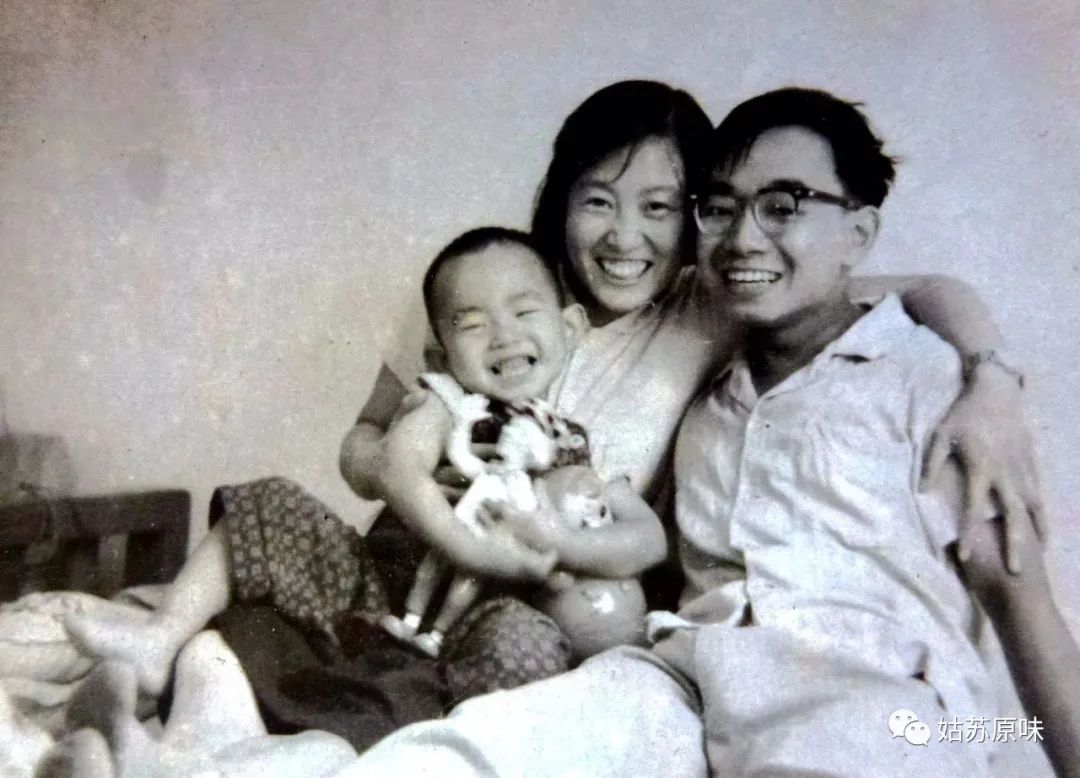

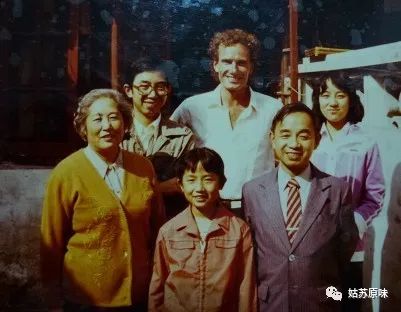

家在蔡汇河头

有父母在是一种幸福

保密厂内迁,我就从太原去了老爸所在的四川绵阳,在一个偏远的农村度过了少儿时光。那是个极度不正常的年代。即使是在这样尖端的科研单位也是武斗不断、内斗不止。

老爸被内定为特嫌后,心情一直不好,几乎每天都会毫无缘由地打我。而少时的我也曾一度怀疑老爸真的就是“苏修特务”。因为那时我听大孩子讲起一部名叫《冒名顶替》的苏联间谍小说,觉得老爸就是那个冒名顶替的人,开始暗中观察他的言行。只是,除了挨揍,一直没有发现什么值得举报的蛛丝马迹。

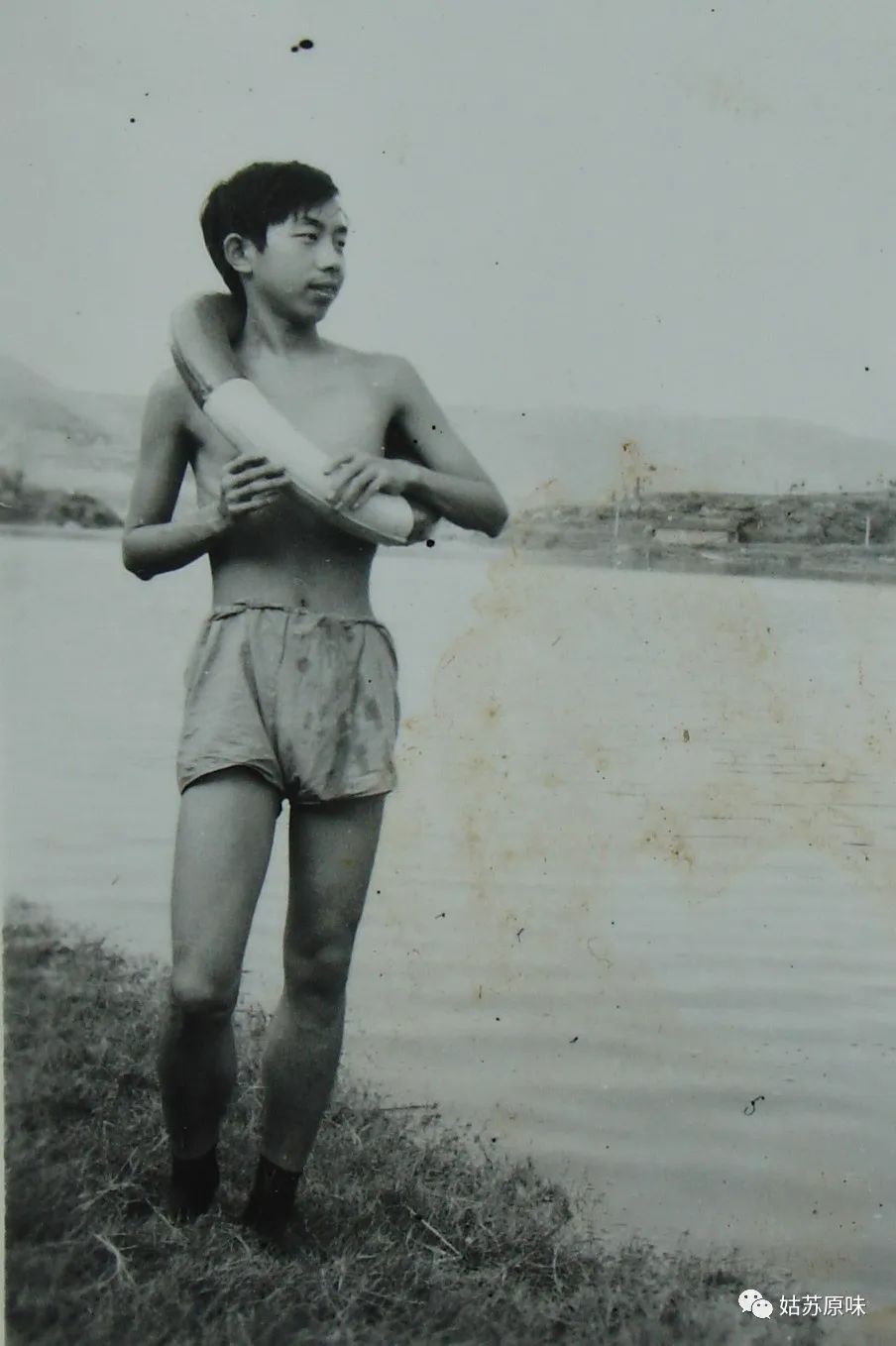

我在潼江边度过了少年时光

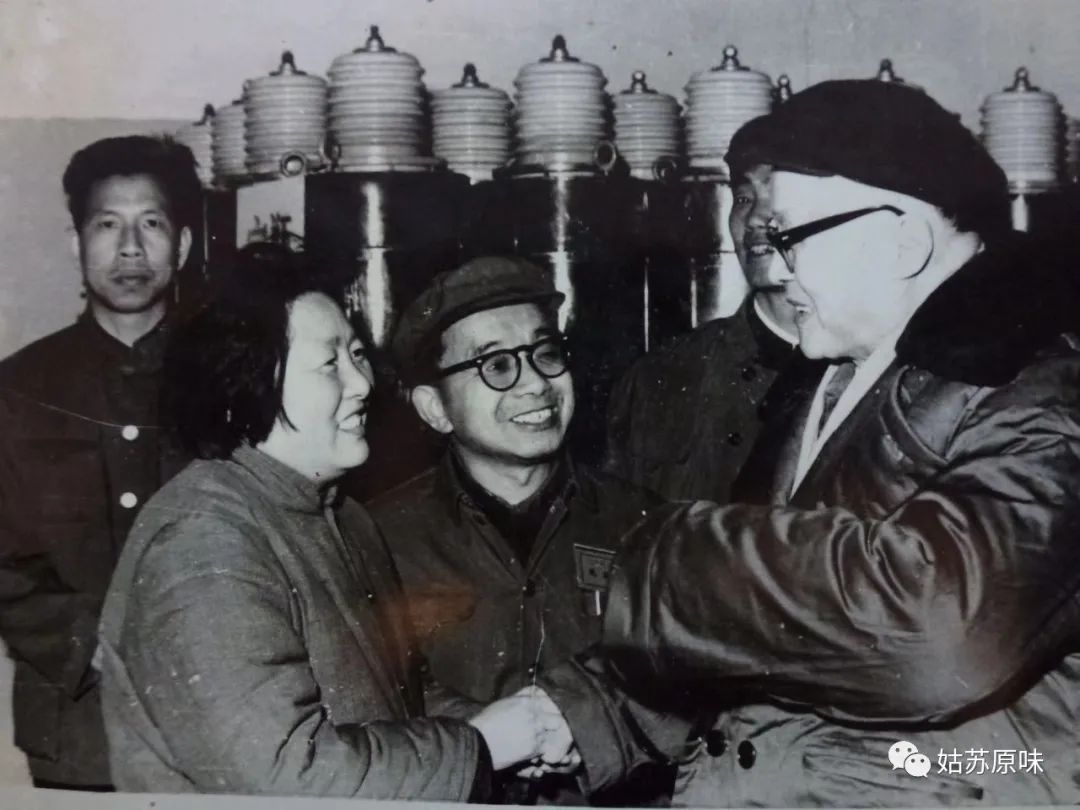

在九院,父母与王淦昌交谈

有天放学回到我和老爸住的简易工房,门口竟赫然站着两个荷枪实弹的解放军战士。刚上一年级的我吓得哇哇大哭,是班主任李老师把我领回了她家吃饭。后来才知道,那是在“抄家”——老爸被抄了七八个小时的家,他收藏的小说、唱片和邮票后来都作为“成果”被展览示众。

我常被暴打,就特别羡慕那些不打孩子的家庭,恨不能去做人家的孩子。有一次母亲来探亲,爸爸的一位女同事忍不住告了状:“你们家老平打孩子,下手真狠!”气得我妈浑身发抖。多年以后,我的一些发小见我时常发带老爸游玩吃饭的微信,笑着说我:你爸那时那样打你,你还对他这么好!

好在这样的日子不算太长。二三年后,父母终于调到了一起。又过了两年,我又多了个妹妹。一家五口,其乐融融。

重归故里

说是其乐融融,其实也不尽然。

在我和妹妹们成长的记忆中,父母是经常吵架的。夸张的是有一年春节,他们居然菜刀飞来飞去的。其实都不是什么原则性的大事,盖因性格差异太大。母亲是四川人,性格强烈。加之这十多年,多数时间是单独拉扯孩子,心里不免抱怨;后来我们举家回到苏州,她却远离故土,到苏州后工资待遇又落差极大,不免产生矛盾。强势的她对家里的经济有着强烈的控制欲,每月只会给爸爸很少的生活费,老爸常为此唉声叹气。

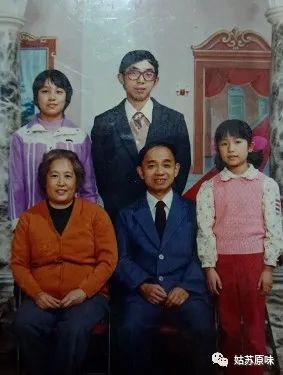

初到苏州的一家人

老爸苏联同事的孩子找到了我们

老爸在80年代初就已经获评副研究员的高级职称,是研究所情报中心的副主任,年富力强,仕途不错。但三年后的1985年,我们还是举家回到他的故乡苏州。因为那时中国加入了相关的国际条约,核试验不再进行,保密厂已经解密。而家里的祖居也有一小部分落实政策还给了我们。出于对子女学习就业的考虑父母做了这个艰难的决定。

父母进了电子局下面的计算机技术服务公司,一个是事业编一个是企业编,待遇远不如原来的单位。年过五旬的父母要重新转行,还要去谈生意,参与市场竞争,压力可想而知。

父母在苏州参加相关活动

好在我们兄妹三人都还争气。我通过不懈努力由代课老师、工人而进入媒体。进入新千年之前,老宅因为观前改造被拆迁了。虽然每平米的房子作价只有180多块,但老爸还是很开心抢着去挂了牌。毕竟,新房子的生活质量远远高于老宅的。

我和老二相继成家了,老三后来也出了国,父母的经济压力小了很多,矛盾也就没那么大了。每到周末,我和老二都会带着全家去父母家聚会。老妈会烧一桌口味绝佳的川菜,我们吃得个个肚圆。饭后我们抢着做完家务,再陪着老妈打几圈四川麻将。老爸则在隔壁看他永远看不完的电视剧。

苦难十年

快乐的日子总是短暂的。虽然算起来也有二十来年,但总是想定格它。

最先离我们而去的是老二。她在44岁那年被查出罹患癌症,在与病魔顽强抗争了十一个月后离世。她的去世令父母非常悲痛,母亲一度不能行走。他们的伤悲是有原因的——老三不在身边,而我在电视台工作,正是打拼事业的时候,照顾父母最多的便是老二了。性格温和、心地善良的她经常会去父母家嘘寒问暖。

我和老二

最后的全家福

老二走了后,照顾父母的责任落在了我的身上。为了让他们尽早走出悲伤,我时常带他们去自驾旅行。老三也时常邀请父母去美国、南非、中美洲等地旅行。2015年,我带父母去台湾旅行,远在美国的老三突然出现在台北机场,令父母喜出望外。这,当然是我和老三事先的设计。

台湾之行是我们一家最美好的回忆。在台湾的表哥开车带我们做了一次长达十余天的宝岛行。在高雄,老爸见到了阔别了整整70年的堂哥。堂哥的老爸是我爷爷的哥哥,一直在军界,抗战时已是上校的他一直在前方作战,三个孩子就放在苏州他弟弟家中,与我老爸他们一起生活了8年,情同手足。1945年抗战胜利,他来苏州接孩子去南京,从此就再也没见过面。老爸感叹,他们堂兄弟重逢的时间比国共“第二次握手”还要漫长。

2020年7月,一直健康乐观的母亲也离开了我们。

永远的妈妈

为父母庆贺金婚

就在新冠最凶猛的3月,母亲突然查出患了直肠癌,我陪她住进了医院。那时进出医院非常严格,病员、家属都要自费做核酸检测,最初好像二百来块一次。母亲住进去后就不被允许出来,但医生做手术又受到严格控制。我和母亲在医院整整住了十来天才被安排手术。好在手术还算成功。

积极康复中的妈妈

母亲出院后积极进行恢复运动,不久就能下起走路了。她说她还有两个心愿:一是多活五年十年,二是还要去美国看望老三和外孙们。但7月的一天,她突然喊腰疼,我急急带她去医院检查,结果发现癌细胞已经布满了她的脊椎。

仅仅过了十来天,母亲就去世了。

独居生活

老实说,家人和亲友都没想到母亲会走在老爸前面的。母亲从来就是个乐观健康的人,一头漂亮的银发煞是迷人。八十多岁的她最后一次去美国都是一个人往返的。不通英语的她拖着一大一小两个箱子,谁见了都称奇。更厉害的是,从美国回来的第二天,她又一个人拖着行李箱坐动车去天津参加南开大学的校友会了,而且关照那边的同学不要去车站接,她自己找得到地方。

2019年最后一次带父母自驾游

2015,快乐的宝岛游

相比之下,老爸就懦弱许多。从我记事起,他一直就身体不好。总是大把大把的吃药,时常唉声叹气地说我活不过你爷爷奶奶——而他们仅仅活了五十五六岁。所以说老爸能得年八十有九,某种意义上来说也算是福份了。这大约就是苏州人说的“弯扁担不易断”吧!

家里的人越来越少,对父母的关爱自己就必须更多一些。母亲走后,他坚决地拒绝了与我们同住或搬进老人院的提议。他喜欢看电视,睡得很晚,说一个人住更自由。

每天,他会开着我给他买的四轮电动轮椅,去菜场买菜或是去社区医院看病取药。而我和太太也会每周二三次去他家为他做饭,周末就他出去下馆子。

下馆子是老爸的最爱

老爸的最后一个生日

为让他不至于寂寞,我们教会了他网上购物,这竟打开了他生活的新天地。他每天都要在网上淘各种零食、保健品或生活用品,乐此不疲。以至于他小区门口两处快递点的老板在听说他走的消息后都大吃一惊,那么和蔼健谈的老伯怎么说走就走了呢?

一直希望能多活几年的他频频要被保健品公司的人忽悠着买这买那。从前钱在我妈手上管着,他只能偷偷摸摸的。这下好了,财政自主,便时常有嘴甜的小张小王请他去听讲座领鸡蛋。家里的保健品、治疗仪堆积如山。

我一度对此非常反感。但太太则劝我说,只要老人家开心,就由他去吧。

漫长一天

去年十二月中旬,由于封控突然放开,染阳者迅猛增加。我们和老爸在家吃完冬至火锅后,有十天没有见面。因为过不几天,我和太太都染阳了,怕传染给他。我们相约元旦前后再聚。

但他还是没能躲过。在低烧两天后,他恢复了正常。29日,他兴匆匆去社区领取了赠送给老年人的血氧仪,并现场做了测试,微信告诉我说血氧只有90左右,有点低。第二天一早,他又去了社区,说是让书记教他如何使用。现场一测,只有80了。书记说你赶紧让你儿子带你去医院吧。

电话打过来,我起初不以为意。因为他很迷信医院,这些年我经常被他招呼着带他去看医生,而每次的结果跟我开的“方子”也差不多。我对血氧毫无概念,但还是立马开车带他去了市立医院本部。

凌晨3点的急诊室

深夜的抢救室

上午十点的急诊大厅人满为患。急诊内科门前排起了两条望不到头的长龙。多数是由小辈陪着的老年人,也有相互搀扶着的老年夫妻。在排了近三小时队后,我们才终于见到了医生。医生在简短了解情况后,立即安排老爸去做CT和血检。

排队交费。排队抽血。排队等做CT。排队等结果。再排队等医生看结果。等一切都结束,已经是晚上六点左右了。我一个健康人都几乎虚脱,老爸的状况可想而知。

由于没有病床,老爸被安排在急诊室后面的抢救室接受治疗。周围满是几乎与他同样年龄、同样症状的老人们。门外,还不断有救护车进进出出。并不宽敞的抢救室横七竖八有十多二十来个简易病床,满是插着氧气管的老人家。

很快,我被告知老爸的情况相当危急,但除了接氧、打抗生素和激素外医生表示没有任何办法。能不能挺过去全看自己的运气了。

急诊内科前的长龙

由于抢救室太过拥挤,过了个把小时,老爸被转移去与抢救室一墙之隔的卒中治疗室。那里也有十来位同样的病患。由于多是临时病床,护士们不得不时常去把沉重的氧气瓶搬进来,为患者接氧换氧。当班的小护士一直在剧烈地咳嗽着。她说她也染阳了,今天是第一天上班,而医院里的医护人员几乎都阳过了。

我不由鼻子有些发酸。这是怎样一种工作状态啊!心里只闪过两个字:破防。

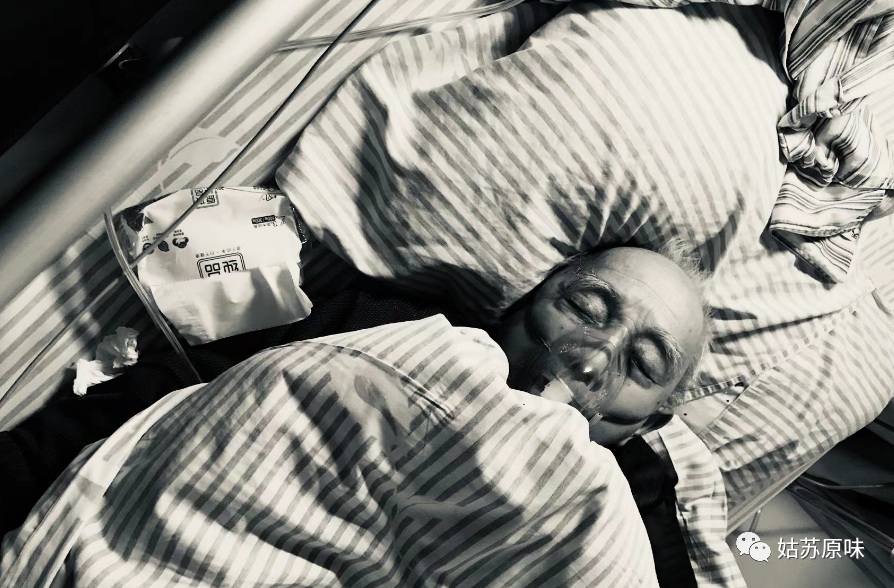

老爸在吸了氧后,血氧一度跃升至95以上。这是个安全的范围。我还来不及高兴,半夜时分,他的血气又陡然跌至40-50。赶来的医生又立即把他拖回了抢救室,并再度让我做好心理准备。

各种排队和等待

在抢救室的小隔间里,并排放着两张床。床与床之间仅能放下一只小方凳。老爸的邻床是位做血透的老年患者,同样也是血氧低。整整一夜,老爸的血氧在50-80之间不断波动。我坐在小凳上,一夜无眠。

在进入急诊楼的二十四小时后,终于等来了还算好的消息。院方说可以把老爸安排进南区的病房。早上十点过,救护车一路鸣着笛将老爸送进了那里。我抬头看了下病区的牌子,竟然是整形科病区。显然,内科病房早就满了,所有的病区都在为老年患者提供病床。

入住病房的头几个小时,不知道是医护人员不够专业还是缺少相应的设备,竟然没有使用监测血压血氧的仪器。我有些愤怒地找到护士,说这个病血氧指标非常重要,怎么能没有监测仪器呢!过了一会,她总算找到了一台为老爸接上。

老爸的荣誉

与死神搏斗的老爸

老爸似乎有着顽强的求生欲。他的指标一直稳定在70-80左右。稍微舒服点后,他还会拿出手机发微信向亲友们报告病情。我也在不断地祈祷着他能化险为夷。

但医生依旧不乐观。下午,当班医生把我叫去办公室再次强调了危急性,并跟我签下了沟通协调书。

没有灵堂

老爸终于没能战胜凶恶的病魔。

在经历了与第一个夜晚同样的生死曲线后,他的生命最终定格在了2023年元旦这天。这一天,我把老爸弄丢了!

我和做白事的中年男人一起,缓缓地把老爸推往医院角落的太平间。天空阴沉得令人窒息,我们一路无语。在逼仄的太平间里,我们一起给老爸擦身、换衣。这样的心痛何其熟悉——三年前,我也是这样送走妈妈的。

但仍然有所不同。中年男人告诉我,他们不能为老爸布置灵堂了。因为实在太忙了,不仅他忙,做遗像的合作者和其他上下家也忙。市场上的花圈、锡箔都已经脱销。他从隔间翻找了好一会才找出几只黑纱和几条白布,说,非常时期,没有灵堂,亲友们都会理解的。

多想能活下去的老爸!

说话间,太平间又推进一具男性遗体。推车的是一对母子,表情悲伤。同样的病因。只是逝者比老爸年轻很多,生于1949年。

又过了一会儿,中年男人的嫂子王姐骑着电动车赶来了。她负责帮我联系殡仪馆。她带来三份早餐,其中一份给了我。大米粥,肉包子。她说她一直在本部那边忙,昨天医院走了二十来位老人,光是抢救室晚上就走了六位。

我们三人在中年男人的小房间里吃着早餐。王姐用手上的两部手机不断地拨打殡仪馆的电话,却始终是忙音。她让我放心,说一定会想办法把老爸送去殡仪馆的。之后她给了我个二维码,再三提醒我说,明天晚上12点一过,你一定要去网上抢火化预约号,抢不到会很麻烦。

父母终于相见于天堂

在整理好医院里老爸的遗物之后,我用老爸的手机向亲友和他的同事同学发布了老爸离世的消息。并告知大家非常时期谢绝吊唁。然后我在我的朋友圈写下了这样一段话:

一个国家的历史就是每一位国民的家庭史。三年新冠疫情,痛失严慈双亲。不敢遗忘,不能遗忘!

三年,痛失严慈

之前的每个春节前,我都会陪着老爸去一次浴室。孵孵混堂搓搓背,再请个扬州师傅给他修个脚,去去一年的晦气。而今年,我却还没来得及为他做这个。这成为我心中永远的痛!

天国里的老爸,你会原谅我吗?

平纯清(1934 - 2023)--苏州小巷走出的核武赤子与生命顽石

苏州观前街南,蔡汇河头巷,一个书香浸润的江南世家,1934年迎来了平纯清。这里是他生命的起点,亦是魂归之处。家藏文徵明等大家真迹,初夏晒画墨香浮动。宾客盈门,母亲灶间飘香。草桥小学、苏州中学的少年,会翻窗溜进大公园玩耍,无忧岁月里浸润着古城文脉与人间烟火。

1954年,平纯清考入上海交通大学,人生轨迹自此与国家命运紧密交织。毕业后投身北京高能物理研究,命运的齿轮在50年代末骤然加速——他被选派至莫斯科郊外的杜布纳联合原子能研究所。这是一扇面向社会主义阵营的科学窗口。列车上,他昼夜苦啃俄语,硬生生将英语专业背景转化为沟通桥梁。五年间,他亲历了科学无国界的探索,担任翻译,赴匈牙利交流,甚至为东德总书记临时传译。更引以为豪的,是受到周恩来、贺龙等领导人接见,那份荣光,是时代赋予青年才俊的勋章。然而,这份荣光在特殊年代却也成了沉重的“枷锁”。

1960年代初,平纯清毅然回国,隐姓埋名,奔赴中国核武器的摇篮——青海221厂(即中国工程物理研究院前身)。他亲历了中国第一颗氢弹的震撼轰鸣与多次原子弹的成功试爆。他职业生涯的“高光时刻”,定格在向中央电话报告核爆成功的瞬间——紧张、兴奋、结巴,却无比真实地传递着一个民族挺直脊梁的巨响。他与王淦昌、邓稼先等巨星并肩,成为撑起共和国核盾牌的无名基石之一。

然而,长期保密工作意味着与妻儿的隔绝。长子平燕曦幼时甚至不识父容,怯生生唤他“叔叔”。特殊年代的政治风暴更将他卷入漩涡,“特嫌”身份带来抄家屈辱(珍藏的小说、唱片、邮票被示众),内心的压抑与苦闷化作父子间筑起的高墙。举家内迁四川后,家庭重聚,又添幼女,生活“其乐融融”,但性格刚烈的川籍妻子与经济拮据的压力,又常使家中充满烟火气的争吵。

80年代初,平纯清已是九院情报中心(九院十所)副主任、副研究员,正值事业黄金期。但国际格局变化、核试验解密,以及对子女未来的考量,在1985年做出艰难抉择:举家迁回魂牵梦萦的苏州故乡。年逾五旬,夫妻二人转行投身地方电子产业,从尖端科研到市场竞争,落差巨大,重新披荆斩棘。所幸儿女争气,开启了新的生活。周末团聚,老伴的麻辣川菜飘香,麻将声与隔壁他专注的电视声交织,是晚年难得的安稳图景。

命运并未停止考验。次女盛年早逝的剧痛尚未抚平,2020年新冠肆虐之初,妻子,又因癌症猝然离世,留下他孑然一身。这位自嘲“弯扁担不易断”的老人,展现出惊人的韧性。他拒绝同住或住养老院,驾着儿子买的四轮电动轮椅,买菜、取药,成为苏州街巷一景。他拥抱数字时代,网购零食保健品乐此不疲,小区快递点老板皆熟识这位健谈老伯。对生活的渴望,让他成了保健品推销员的“目标”,家中仪器堆积如山,儿女无奈却也释然:老人开心就好。

他这份对生活的眷恋,支撑他走到了89岁高龄。2022年末,新冠海啸席卷。躲过冬至,却未躲过岁末。血氧骤降,儿子平燕曦带他挤入人满为患的急诊室,漫长的排队、拥挤的抢救室、疲惫的医护人员、紧缺的资源……他顽强地与死神拉锯,病榻上仍不忘用微信向亲友报平安。2023年元旦,在儿子喂下一小块松软蛋糕后,他眼眸忽亮,露出一丝新奇而安详的微笑,随即生命体征消失,于6点36分溘然长逝,死于呼吸衰竭——一个时代洪流下个体生命的最终注脚。

平纯清的一生,是江南文脉与家国大义的交织。从晒书画墨香的苏州少年,到杜布纳的国际学人,再到戈壁深处的核武功臣,最终归于网购轮椅上的苏州老翁。他亲历了共和国的苦难辉煌,承受了时代加诸的荣辱悲欢。他有过“高光时刻”的荣光,也深尝“特务嫌疑”的屈辱;曾是不称职的严父,亦是眷恋美食滋味的慈翁。他的生命轨迹,深深烙印着二十世纪中国的跌宕起伏。他的辞世于新年伊始,却以其坚韧与复杂,为家国同构的历史,刻下了一枚深沉的印记。

苏州小巷深处走出的核武赤子,最终如顽石般,在时代浪潮中留下了属于自己的刻痕。