平纯清(1934 - 2023)--苏州小巷走出的核武赤子与生命顽石

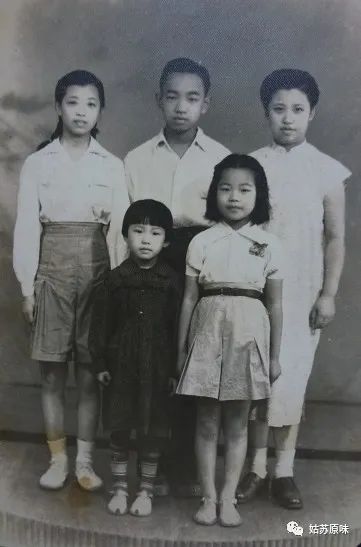

平纯清和他的姐妹

1934年,苏州观前街南,蔡汇河头巷,一个书香浸润的江南世家,平道(字克洪)迎来了他们的儿子平纯清。这里是他生命的起点,亦是魂归之处。祖父平作舟家传有许多文徵明等大家真迹,初夏晒画墨香浮动,宾客盈门,灶间飘香。草桥小学、苏州中学的少年,会翻窗溜进大公园玩耍,无忧岁月里浸润着古城文脉与人间烟火。

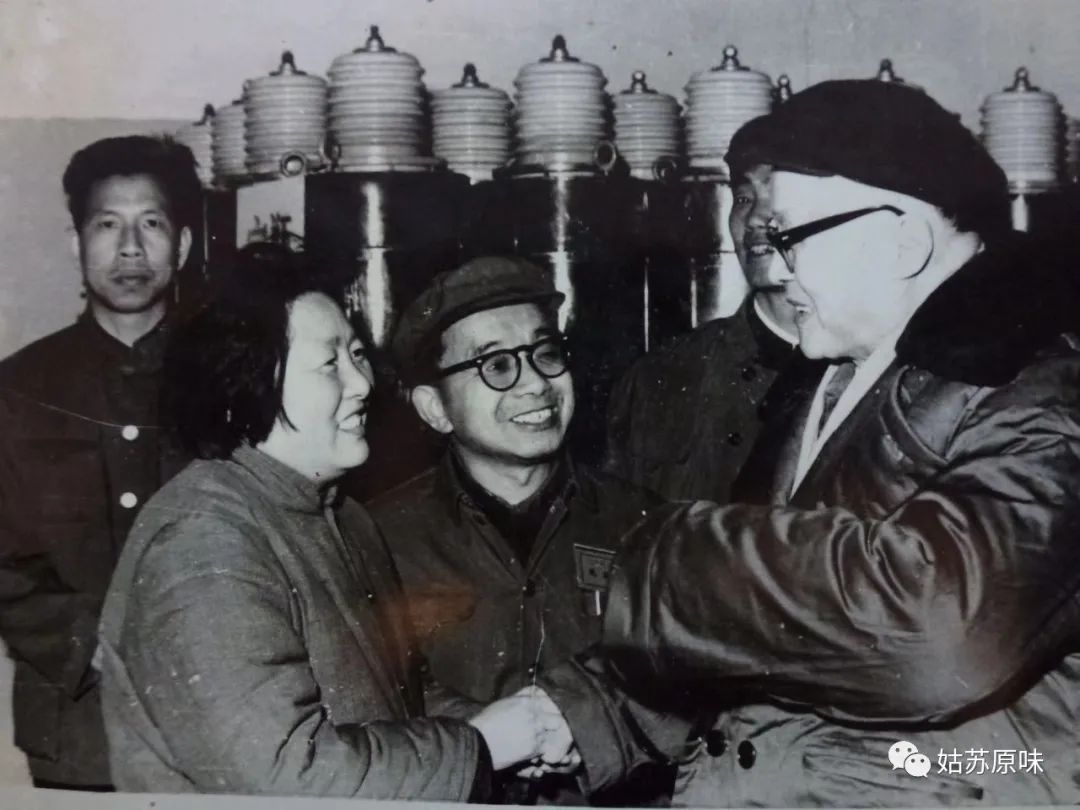

平纯清(前排右1灰西装)受到周恩来、贺龙等接见

1954年,平纯清考入上海交通大学,人生轨迹自此与国家命运紧密交织。毕业后投身北京高能物理研究,命运的齿轮在50年代末骤然加速——他被选派至莫斯科郊外的杜布纳联合原子能研究所。这是一扇面向社会主义阵营的科学窗口。列车上,他昼夜苦啃俄语,硬生生将英语专业背景转化为沟通桥梁。五年间,他亲历了科学无国界的探索,担任翻译,赴匈牙利交流,甚至为东德总书记临时传译。更引以为豪的,是受到周恩来、贺龙等领导人接见,那份荣光,是时代赋予青年才俊的勋章。然而,这份荣光在特殊年代却也成了沉重的“枷锁”。

平纯清首颗氢弹爆炸成功五十周年纪念勋章

平纯清首颗氢弹爆炸成功五十周年纪念勋章

1960年代初,平纯清毅然回国,隐姓埋名,奔赴中国核武器的摇篮——青海221厂(即中国工程物理研究院前身)。他亲历了中国第一颗氢弹的震撼轰鸣与多次原子弹的成功试爆。他职业生涯的“高光时刻”,定格在向中央电话报告核爆成功的瞬间——紧张、兴奋、结巴,却无比真实地传递着一个民族挺直脊梁的巨响。他与王淦昌、邓稼先等巨星并肩,成为撑起共和国核盾牌的无名基石之一。

两弹元勋、著名核科学家王淦昌与平纯清夫妇亲切交谈

两弹元勋、著名核科学家王淦昌与平纯清夫妇亲切交谈

然而,长期保密工作意味着与妻儿的隔绝。长子平燕曦幼时甚至不识父容,怯生生唤他“叔叔”。特殊年代的政治风暴更将他卷入漩涡,“特嫌”身份带来抄家屈辱(珍藏的小说、唱片、邮票被示众),内心的压抑与苦闷化作父子间筑起的高墙。举家内迁四川后,家庭重聚,又添幼女,生活“其乐融融”,但性格刚烈的川籍妻子与经济拮据的压力,又常使家中充满烟火气的争吵。

80年代初,平纯清已是九院十所情报中心副主任、副研究员,正值事业黄金期。但国际格局变化、核试验解密,以及对子女未来的考量,在1985年做出艰难抉择:举家迁回魂牵梦萦的苏州故乡。年逾五旬,夫妻二人转行投身地方电子产业,从尖端科研到市场竞争,落差巨大,重新披荆斩棘。所幸儿女争气,开启了新的生活。周末团聚,老伴的麻辣川菜飘香,麻将声与隔壁他专注的电视声交织,是晚年难得的安稳图景。

平纯清一家五口

平纯清一家五口

命运并未停止考验。次女盛年早逝的剧痛尚未抚平,2020年新冠肆虐之初,妻子,又因癌症猝然离世,留下他孑然一身。这位自嘲“弯扁担不易断”的老人,展现出惊人的韧性。他拒绝同住或住养老院,驾着儿子买的四轮电动轮椅,买菜、取药,成为苏州街巷一景。他拥抱数字时代,网购零食保健品乐此不疲,小区快递点老板皆熟识这位健谈老伯。对生活的渴望,让他成了保健品推销员的“目标”,家中仪器堆积如山,儿女无奈却也释然:老人开心就好。

他这份对生活的眷恋,支撑他走到了89岁高龄。2022年末,新冠海啸席卷。躲过冬至,却未躲过岁末。血氧骤降,儿子平燕曦带他挤入人满为患的急诊室,漫长的排队、拥挤的抢救室、疲惫的医护人员、紧缺的资源……他顽强地与死神拉锯,病榻上仍不忘用微信向亲友报平安。2023年元旦,在儿子喂下一小块松软蛋糕后,他眼眸忽亮,露出一丝新奇而安详的微笑,随即生命体征消失,于6点36分溘然长逝,死于呼吸衰竭——一个时代洪流下个体生命的最终注脚。

平纯清的一生,是江南文脉与家国大义的交织。从晒书画墨香的苏州少年,到杜布纳的国际学人,再到戈壁深处的核武功臣,最终归于网购轮椅上的苏州老翁。他亲历了共和国的苦难辉煌,承受了时代加诸的荣辱悲欢。他有过“高光时刻”的荣光,也深尝“特务嫌疑”的屈辱;曾是不称职的严父,亦是眷恋美食滋味的慈翁。他的生命轨迹,深深烙印着二十世纪中国的跌宕起伏。他的辞世于新年伊始,却以其坚韧与复杂,为家国同构的历史,刻下了一枚深沉的印记。

苏州小巷深处走出的核武赤子,最终如顽石般,在时代浪潮中留下了属于自己的刻痕。

平纯清(1934-2023)

1934年 生于苏州观前街蔡汇河头巷,祖籍浙江山阴

1954年 考入上海交通大学

1950年代末 赴苏联杜布纳联合原子能研究所工作五年,受周恩来接见

1960年代初 归国后参与核武器研发,任职青海221厂(中国工程物理研究院前身),亲历中国首颗氢弹试验

1970年代 因“特嫌”身份受冲击,举家内迁四川绵阳

1985年 携眷返苏定居,转行电子产业

2020年 丧妻

2022年12月 感染新冠,血氧骤降入院

2023年1月1日 于苏州病逝,享年89岁