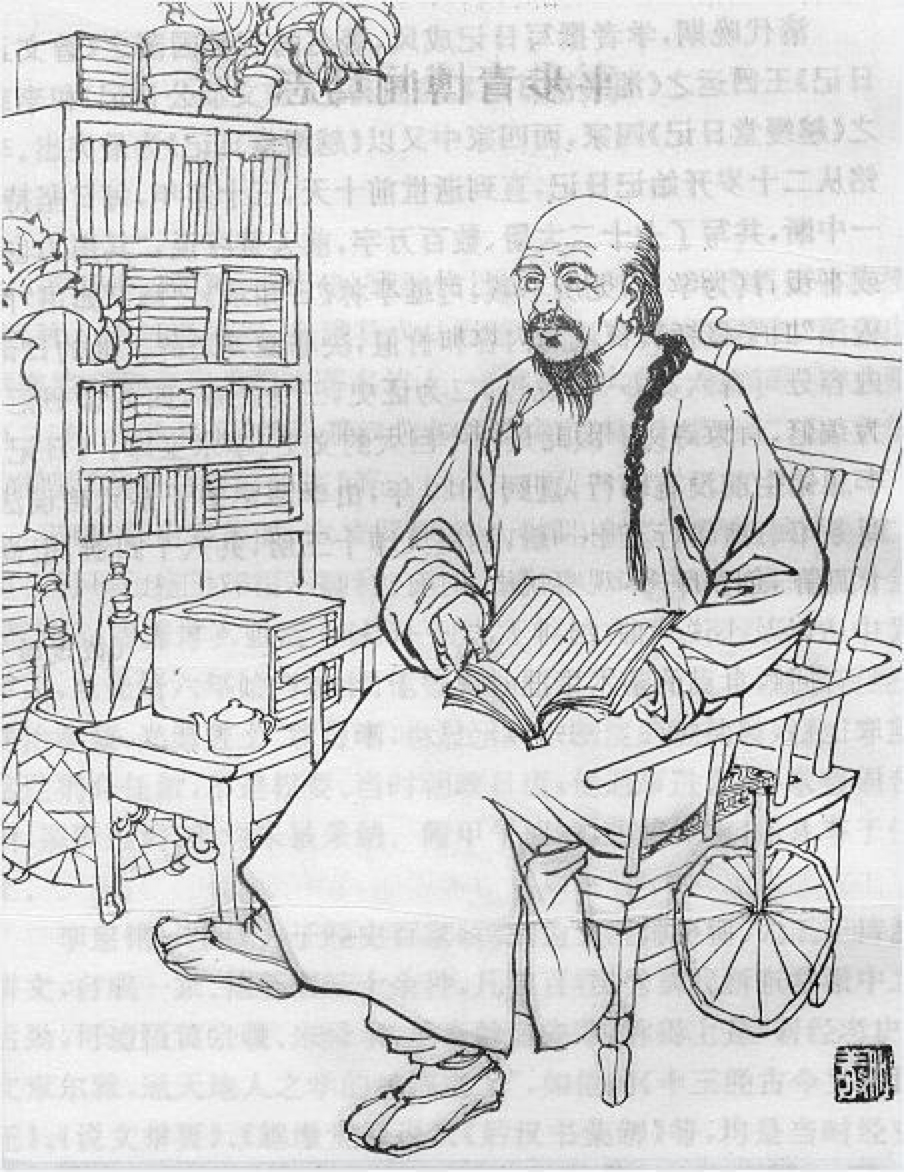

平步青

平步青(1832-1895)年谱

1832年 生于绍兴安昌,字景荪,号栋山

1850年 拜师李慈铭,结为挚友

1862年 登同治壬戌科二甲第八名进士,授翰林院庶吉士

1863年 入值上书房,为绍兴籍入上书房第一人

1866年 任江南乡试副考官,返乡与莫沁成婚

1867年 外放江西督粮道,携妻赴任

1872年 升江西布政使,主管三府事务

1873年 痛失幼子,辞官归隐绍兴

1879年 丧妻莫沁,潜心校勘乡邦文献

1888年 晚年得子平宜生

1895年 病逝于绍兴,终年63岁

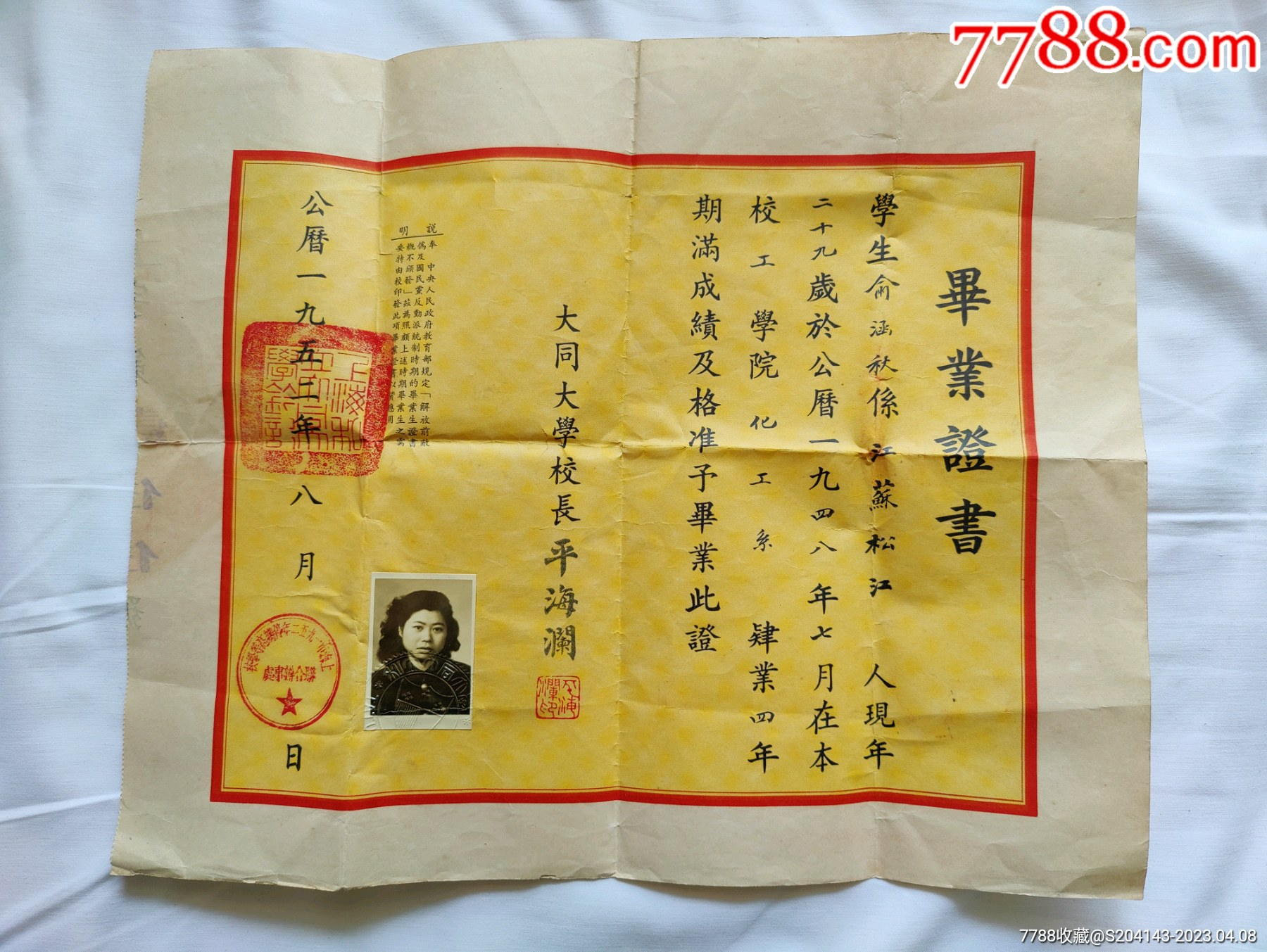

平海澜(1885~1960) 松江叶榭镇人。著名英语教育家

留言墙

沭阳县李恒镇竹湖村平刚:整个沭阳县就我们村有姓平的,也不知道从哪搬来的,以前叫六湖村,现在叫竹湖村,一百多口差不多。我爷爷说是从河北省那边搬来的,查不到什么信息。文,志,我们是两个字,下面都乱了。爷爷辈都不在世了,所以没人记得什么了。有信息在和你联系。

致婆婆平自秀:清明寄思,往事如昨

婆婆平自秀故于2023年6月15日,享年91岁。

婆婆于1932年在当时比较富裕的小地主家庭出生。爸爸短时间当过国民党保长。

家里有点薄田,一家人靠租地给佃农种过日子。婆婆是家里的老大,她的妈妈后续生了2个女孩和1个儿子。日子过得很殷实。

不幸的是在婆婆6岁的时候妈妈去世了。爸爸娶了后妈。后妈对待她肯定不如亲妈,但日子也能过下去。后妈和她爸爸又生了3个孩子。于是家里的人口就更多了。

因为经济开始拮据,婆婆初中只读了半年,就被要求辍学了。从此婆婆再也没有回到学校。

到了婆婆16岁(1948年),爸爸又去世了。未成年的婆婆成了孤儿。她的后妈一个人无力抚养6个孩子,于是带着孩子改嫁他人。后妈和他老公又生了3个孩子,家里就有了9个小孩。

两年后,新中国成立了。小地主的婆婆家成了土改对象,土地被没收充公。这个人口众多的家庭更加无以为继。

婆婆这个孤儿无人照料,一身脏兮兮的,经常吃不上饭,身高也没有再长了,曾经的大家闺秀几乎变成乞丐。

后妈终究是个善良人,思忖着这样下去不行。于是给婆婆张罗着嫁人。在婆婆20岁(1952年)时给她说了门亲事,嫁给了一个在云门镇做酱油的穷小子,就是我的爷爷。

爷爷是个技术工人,小时候给人家当小工,后来拜师学了门做酱油的手艺。解放前在镇上和人合伙开了个酱油铺。日子过得还可以。

解放后私营企业要被公家兼并。于是酱油铺变成了供销社的一个小作坊。爷爷从小老板变成了供销社工人,仍然做酱油。

他们婚后,婆婆也成了供销社的工人。她总算是有了着落。

爷爷没有读过书,是个文盲。他有三个哥哥,他排第四。老大老二被国民党抓壮丁去打日本鬼子,加入了川军。后来了无音讯。可能是死在了战场了。那时候兵荒马乱,两个大头兵的生死无人问津。

三哥结婚后生了9个孩子。爷爷可能也觉得生多了很好。于是结婚后每年都让婆婆怀孕生子。连续生了10个孩子。

但是最小的两个夭折了。于是婆婆最后有了8个孩子。

从她20岁到30岁这最美好的十年,她全部时间都在生孩子,养孩子,同时还要工作。非常辛苦。

等最小的孩子成年,婆婆已经是48岁了。

抚养孩子很艰苦,承担了家庭重担28年的婆婆已经不想再带小孩了。但是老大的小孩,也就是我,在她49岁的1981年出生了。

开始婆婆坚决不再带小孩了。我的妈妈和爸爸工作很忙,没有办法,把我寄养在乡下一个亲戚家代养。

只寄养了两三个月,当妈妈和婆婆去亲戚家看到我浑身脏兮兮地躺在放在地上的襁褓里的时候,婆婆心软了,她不得不辞去供销社的工作,又开始回到带孩子的生活中。

我在云门和婆婆爷爷一起生活了很长时间。可能有3-4年吧。中间很多的记忆很模糊。

只记得长长的昏暗的通向婆婆家的过道。小小的窗户。一个小布帘隔开的摆着一个尿桶的“厕所”。院子里的水井和水井后面大片的农田。

等我4岁离开婆婆家回到爸爸妈妈家,婆婆已经53岁了。已经是一个老人了。

这时老三的女儿出生了,老三家住成都,和云门相隔很远。婆婆仍然离开家乡去成都带小孙女。

但是因为带孩子和三儿媳妇产生了矛盾,婆婆愤愤地离开了老三的家。

儿媳妇们都说婆婆脾气不好,很急躁。但是后来还是能理解一个带了8个孩子的母亲,她的情绪不可能很平和。

等到老四老五老六的孩子相继出生,婆婆快60了。她实在有心无力带孩子了。

即使如此,婆婆对她所有的孙子孙女都尽力关爱。虽然没有带大他们,但是所有的孙辈都感受到了婆婆对他们的感情。这是一件非常不容易也了不起的事情。

在老七的孩子出生以后,她再次踏上离开家乡去帮助带娃的路途。这时她已经65岁。这次仍然和儿媳产生了矛盾,不欢而散。

每次带着关怀去帮助家人,却经常无法得到理解和尊重。这些仍然没有影响她淳朴的感情世界。她始终对家人关照备至

致婆婆平自秀:清明寄思,往事如昨

签名:冯田 2024/6/15 11:14

婆婆,今天是你的祭日,愿你在天堂安息,保佑我们子孙后代平安。想你

签名:冯田 2024/4/5 14:01

经常都会梦见您,清明节到了,给您献个花。

01年我离开重庆到新西兰留学,走之前来看您。您一直念叨新西兰好远,为什么要走这么远。后辈有时候就是这样,会走很远的。

您一直送我上车,还买了橘子。有点像朱自清的站台里的那样。车开走了,我听到您一直在后面喊我的名字。

签名:冯田 2023/11/21 18:11

这里没有其他人,就我们两个说说话。以前我在国外,回来时间太少,太少时间陪你。

在我小时候你经常去合川公园和其他老人跳舞,我趴在广场旁边的栏杆上看着你们跳。

翻来覆去播放的舞曲都是那么几只,其中有几首英文歌曲,我听不懂意思,但是旋律我不会忘记。

最近不知道从这边哪个超市听到了这个曲子,就想起你在公园跳舞的身影。

签名:冯田 2023/11/21 18:02

想你了

沈东海小影

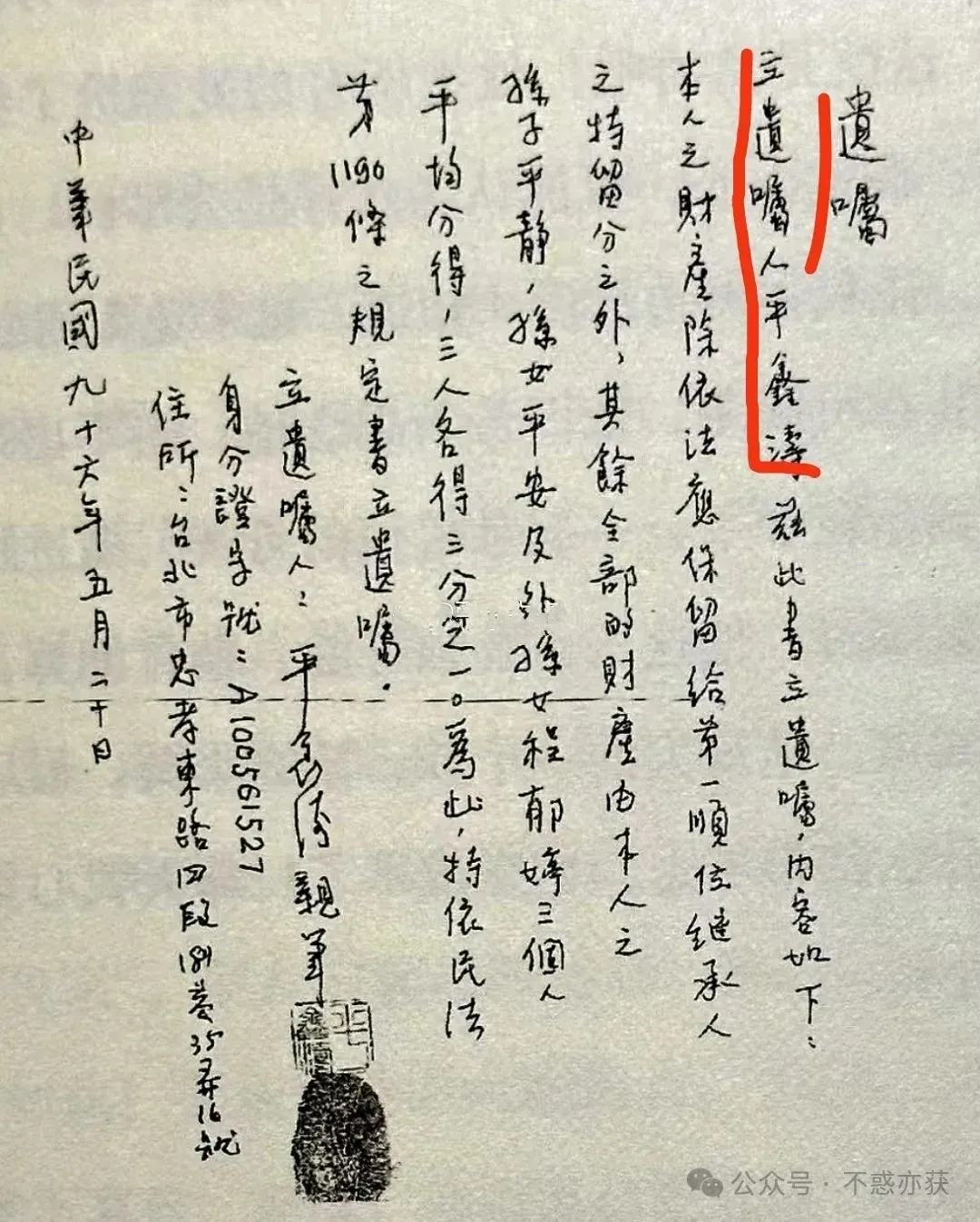

#子雎ZIJU# 近日偶然收藏了一批老上海摩登旧照,意外发现主人公竟与琼瑶是亲戚关系⁉️👉经考证,这批影像中的男主人是民国著名小说家平襟亚之子沈东海。

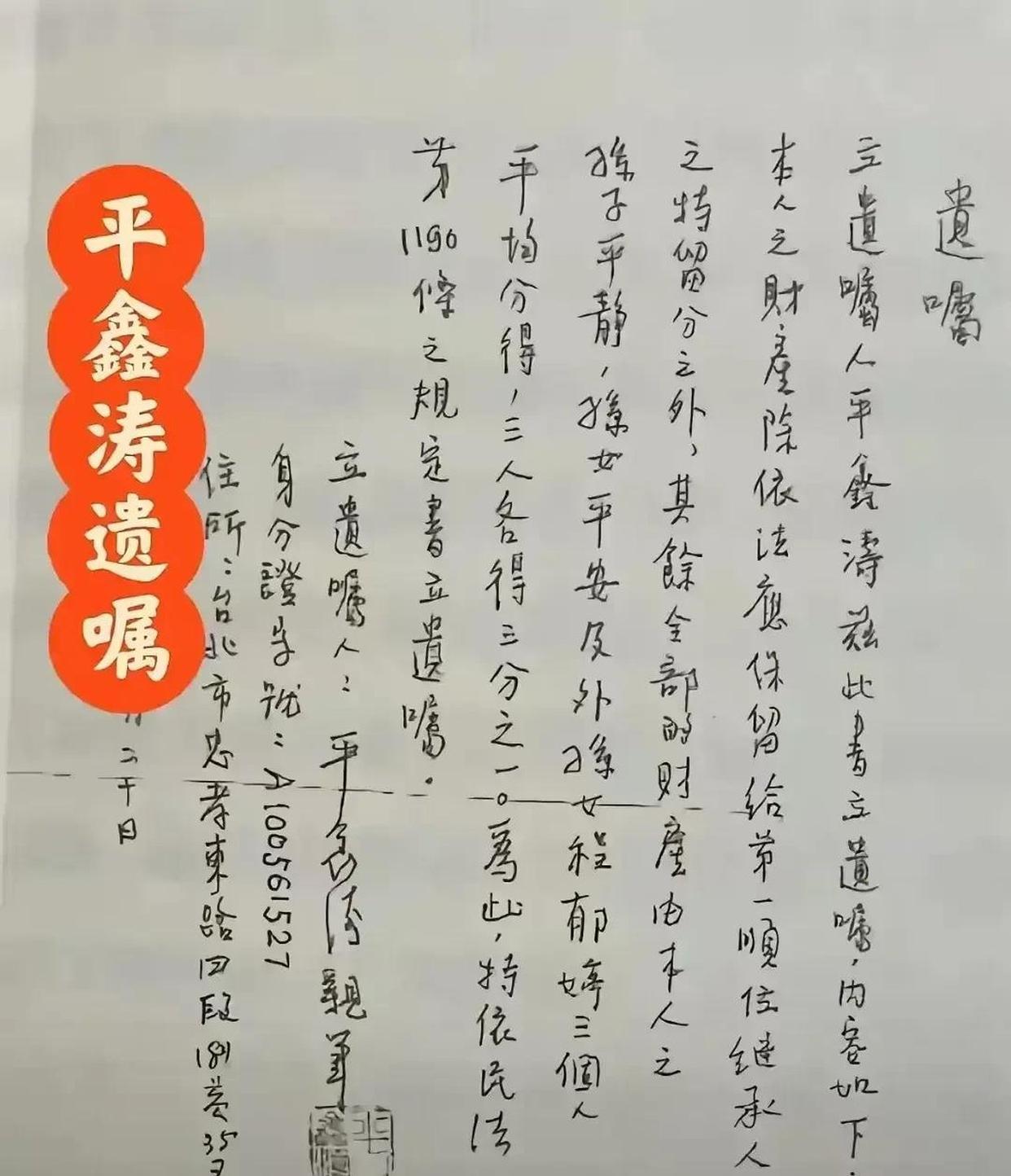

🔹平襟亚是老上海“鸳鸯蝴蝶派”代表人物,1941年曾创办《万象》杂志。其家族文脉深厚,他的侄子平鑫涛是台湾地区《皇冠》杂志创始人,也是作家琼瑶的丈夫。

🔹平襟亚与沈慧珠结为伉俪,其长子沈东海气质卓然,颇具贵气绅士风范。这组旧影记录了1940年代晚期,沈东海赴欧前(后来侨居卢森堡)在上海的生活剪影。

🔹跟随沈先生的视角,镜头游走于十里洋场的都会风光、沙龙酒会的衣香鬓影,甚至是开飞机、玩乐队,更留存了上海圣约翰大学的校园青春,堪称老上海摩登生活图景的“最生动”珍稀见证❗️

平家大院 千年古驿——六百年古风永茂义昌行

平书卿:明敕赐灵台先生孝廉平公讳养性之墓。墓主人是义昌平姓的立祖墓(62世),他的祖父鸣玉(60世),父亲国瑞(明代寿官61世),孟兄正心,举孝廉,精通水利,受过皇封赐匾额。仲兄,后人不知去向。公排季子,举孝廉精通数学,敕赐《孝悌高风》有钦差大臣挂匾额与门楣。明亡,受过明代皇帝赐封的墓碑怎么敢留下来。所以,到清乾隆年间,应该是后人良医太学生平公静斋讳中仁(平氏祠堂是他乾隆二十五年修建)为先祖重新立碑。网红说的道士更是无稽之谈。所以,才会有《举孝廉平公灵台先生脱尘墓》的碑文。明代皇帝的封号闭口不提了。